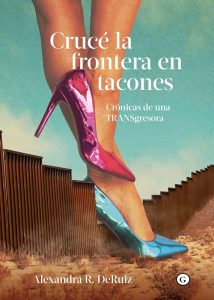

Alexandra R. DeRuiz nació en 1962 y creció hasta su adolescencia en el vecindario popular de la Romita en la colonia Roma de la Ciudad de México, conocido por ser el escenario de Los olvidados, la inolvidable película de Buñuel, y de Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. La publicación de sus vivencias autobiográficas, tituladas Crucé la frontera en tacones. Crónicas de una transgresora (2023), ha permitido conocer la experiencia del sexilio trans en los años 70 y las distintas estrategias de supervivencia y sororidad de las translatinas en Estados Unidos en momentos tan dramáticos como la crisis del sida.

Criada en una familia humilde, pierde siendo niña a su padre y para ayudar a la economía familiar compaginará desde su infancia los estudios con el trabajo informal. Comenzará a sufrir el acoso transfóbico desde la escuela, pese al apoyo que desde niña tuvo de su madre y entorno familiar:

En el segundo año de primaria empecé a comprender que no me sentía niño, sino niña. Me sentía diferente sin saber por qué, pero claramente ya entonces no encajaba en el binario genérico. A la hora del recreo, siempre caminaba por todo el patio observando a los demás y escuchando sus burlas, algunas muy crueles y con insultos, especialmente las palabras joto y maricón que se me quedaban muy grabadas. Recuerdo que le preguntaba a mi madre por qué me decían estos insultos y ella me contestaba que les ignorara, que me llamaban así para herirme, por ser diferente, pero que no les hiciera caso y que me alejara de ellos. (23-24)

Desde los primeros años de la adolescencia tiene contacto con el mundo trans de la ciudad pues su barrio colinda con algunas de sus zonas de sociabilidad, como la Zona Rosa, la fuente de la Alameda y Reforma. Estas primeras experiencias y contactos con las poblaciones disidentes sexogenéricas favorecen sus primeros pasos en la transición hormonal y en el ambiente nocturno, pese a ser menor de edad. Cuando terminaba su jornada escolar, ayudaba en una tienda de modas. Poco después entró como ayudante de la artista de variedades Ivonne Govea y a los quince años se incorpora en un show travesti, Las femmes 2001, que recorría el país con éxito por ser un ballet compuesto exclusivamente por personas trans. Regresa a Ciudad de México, pero, cansada de la represión y los brutales castigos policiales, decide viajar a Tijuana con el objetivo de cruzar a Estados Unidos:

Al regresar de La Paz a la Ciudad de México, volví a sufrir persecución y violencia, que en ese entonces ya era común contra las personas trans, a manos de la policía. Karina, Carolina, Raquel y yo lo pasamos muy mal ya que, por lo regular, salíamos juntas y éramos un blanco fácil para los pseudoagentes de Durazo, que al vernos yendo al mercado o a la tienda, en la esquina de mi casa o en la avenida, nos detenían a plena luz del día y nos daban vueltas en su carro amenazándonos con encerrarnos en la cárcel, raparnos y dejarnos allí quince días. Si traíamos algo de valor o dinero, nos dejaban ir; si no, nos llevaban a mi casa para exigirle a mi pobre madre rescate por liberarnos. Esto costó muchas lágrimas a mi madre, que optó por no dejarme salir ni a la esquina; mis amigas podían venir a visitarme, pero tenía prohibido salir con ellas. Así pasé unos meses hasta que un día Carolina, después de haber sido rapada y encerrada en el Torito [centro de detención policial] por quince días, nos habló de Tijuana. Del Sans Souci y de cómo triunfaríamos como bailarinas exóticas allá. (53-54)

En Tijuana trabaja como bailarina en el cabaret Sans Souci, frecuentado por militares y ciudadanos de E.U.A. Una noche, junto con un grupo de migrantes, logra pasar clandestinamente la frontera y viajar a Los Ángeles con la ayuda de dos “polleras” (personas que esperaban al otro lado a los migrantes y los trasladaban fuera del control fronterizo mediante pago a sus destinos):

Al llegar a la cima del cerro pude ver claramente las luces del lado de EEUU en su inmensidad y también las del lado de México, el contraste es que se veían espacios iluminados y otros oscuros, como manchas en la panorámica. De inmediato sentí como una ráfaga al respirar el aire fresco de la madrugada y saberme tan cerca de los Estados Unidos. Paramos a descansar un rato y el guía aprovechó para informarnos del siguiente paso. Señalando cuesta abajo hacia un estacionamiento enorme, nos explicó que bajaríamos corriendo, llegaríamos a un cementerio de carros, en el cual tendríamos que tratar de mantenernos juntos y meternos en cualquier carro que pudiéramos y, allí, esperaríamos órdenes. Como pudo, el guía le explicó a Payaya, que, aparentemente, ya sabía qué hacer. Así fue, “¡A la de uno! ¡Dos! ¡Tres!” y empezamos a bajar corriendo por el cerro. Mi corazón palpitaba a cien por minuto, miedo y adrenalina mezclados, sintiendo que me caía y que se me rompían los tacones. (73)

Tras ser acogida por una excompañera del Sans Souci de Tijuana, Alexandra pasa por diversos empleos (dominatrix, trabajo sexual, cuidadora, bailarina en shows) y realiza su reasignación quirúrgica:

Investigar y decidir con quién ir para esta cirugía no fue nada simple. En aquellos tiempos, 1982 para ser exactos, existían tres doctores famosos por hacer operaciones de “cambio de sexo”, como también se las llamaba entonces. Uno de ellos en Tijuana, México, el Dr. Guadiana (no recuerdo su primer nombre), que fue el pionero en este tipo de operaciones desde los años 70 y que, según algunos rumores, en la actualidad su hijo es el que continúa haciendo las cirugías en la ciudad. Otro, de nombre John Ronald Brown, fue un doctor famoso por experimentar con sus pacientes. Le apodaron el carnicero Brown, imagínense el porqué de este apodo. Este doctor en particular, fue encarcelado porque un paciente suyo que padecía del desorden de la apotemnofilia, murió después de haberle amputado una pierna. Tras su condena murió en la prisión de San Diego California, en el 2010. El otro doctor, muy famoso y al cual nunca dejaré de agradecerle mi verdadera sexualidad, es el Dr. Stanley Biber, un pionero de este tipo de cirugía en los Estados Unidos. El doctor Biber cobraba en ese entonces 9 mil dólares por la cirugía y operaba en el Hospital Mountain San Rafael en Trinidad (Colorado). Así que pedí mi cita para la operación y esperé con ansias la fecha para ir a Trinidad a completar mi transformación. Describir esta experiencia me tomaría cien páginas más en describirla, pero reflexionando en este momento de mi vida, el haber obtenido mi cirugía de reasignación de sexo tan joven fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida. No me arrepiento y me he sentido realizada en ese plano desde aquel día. (125-126)

En Estados Unidos estudia Comercio y durante varios años trabaja en el aeropuerto de Los Ángeles. Tras reencuentro casual con una antigua compañera que muere en extrañas circunstancias decide dar un cambio radical en su vida:

El 8 de diciembre de 2004 recibí la llamada de que Ana había sido encontrada en su apartamento muerta, aparentemente de una sobredosis de drogas y alcohol, pero que estaba muy golpeada, por lo que se cree que fue asesinada. Esta noticia me cayó como una bomba y me dio mucha tristeza. En ese momento sentí que le había fallado a Ana. No entendí entonces que nadie la podía haber salvado más que ella misma. Para mí esta experiencia fue muy dolorosa. Caí en depresión, me sentía impotente y, al mismo tiempo, una inútil que no estaba haciendo nada por mis hermanas trans, que seguían en las calles, siendo víctimas de transfobia mientras yo vivía en mi burbuja. En ese momento de mi vida me sentí con la obligación moral y la responsabilidad de hacer un cambio y salir del clóset como mujer trans y ser un ejemplo, o al menos decirle a otras translatinas que nuestras vidas no tenía que terminar así. Que podíamos conseguir lo que nos propusiéramos. Yo no tenía ni idea de lo que era trabajar con comunidades vulneradas y precarizadas, con personas que han sufrido violencia y traumas extremos, ni tampoco tenía ningún tipo de experiencia en movimientos activistas de justicia social. Mi disyuntiva en ese momento consistía en hacer algo al respecto o seguir deprimida y afrontar las consecuencias. (138-139)

Se despide de su empleo en el aeropuerto y viaja a San Francisco. Allí participa en distintos proyectos activistas de atención y acompañamiento a las transmigrantes de San Francisco, donde cofunda el programa “El / La”, dirigido a personas translatinas en riesgo de exclusión o vulnerables:

También fue importante que las translatinas tuviéramos voz, así que organizábamos grupos semanales donde todas dábamos ideas y sugerencias de actividades de nuestro interés. Se dieron oportunidades para la participación de translatinas en el fortalecimiento de la comunidad y de nuestra capacidad de luchar por nosotras mismas y se logró el apoyo de nuestras familias y de esa misma comunidad en las luchas cotidianas y políticas del colectivo. Para mí era importante que todas tomáramos conciencia de la importancia de la unidad en la lucha por la justicia en un mundo que ve a las personas trans como vergonzosas, desechables e infrahumanas, pero a la vez que descubriéramos juntas que tenemos el poder y la capacidad para reflejar el estilo y la gracia de esa supervivencia que permite crear nuevos senderos para nosotras. (142)

Tras más de treinta años en aquel país, decide regresar a su ciudad natal, en donde participa en colectivos y acciones en defensa de las poblaciones trans y migrantes, además de colaborar en propuestas como Jauría Trans, de la que llegó a ser coordinadora de programas.

Durante estos últimos años se ha preparado como formadora para la educación y asistencia en salud trans (con especial sobre la prevención del VIH) y como consultora creativa en actividades de arte y género. Ha estrenado performances y acciones teatrales que tienen como objetivo concienciar sobre las violencias transfóbicas y la situación de las mujeres transmigrantes en la frontera de México. Ha publicado también varios artículos en los que entrelaza sus experiencias biográficas con la reflexión sobre las subjetividades queer. Ha recibido premios por su labor activista como el Compton’s Riots Transgender Pioneer Award otorgado por Compton’s Transgender Cultural District San Francisco CA en 2019.

Su libro de memorias, Crucé la frontera en tacones, publicado dentro del programa de/tra(n)s: fronteras, cuerpos trans y (contra)archivos de los sures globales, que organiza el Museo de Arte Contemporáneo Tenerife Espacio de las Artes (TEA), es una crónica vital, pero a su vez quiere ser un acto conscientemente activista contra la transfobia:

Soy consciente de que la lucha por los derechos humanos de las personas transgénero continúa. Hoy día aquí, en la ciudad de México, las personas que nos identificamos como trans podemos cambiarnos el nombre y género legalmente, obtener una acta de nacimiento nueva reflejando estos cambios y así poder tener documentos oficiales como pasaporte, credencial de elector, licencia de manejo, etcétera, que reflejan el género con el cual nos identificamos. Es un gran paso, claro, pero aún queda mucho trabajo por hacer en la lucha por la igualdad, en esta constante batalla para que las personas trans podamos vivir sin temor y sin violencia. Vivir en una sociedad que nos acepte y respete tal y como somos. (151)

José Antonio RAMOS ARTEAGA

Fuentes primarias

DERUIZ, Alexandra R. (2015-2016), “La teoría queer y su labor de transformación social en los cuerpos queer”, Nerter, 25-26, pp. 54-58.

— (2017), “Queers Resisting Trump and White Supremacy in Mexico City”, QED: A Journal in GLBTQ Worldmaking, 4.2, pp. 79-83.

— (2018), “Jotas, vestidas, cuinas, locas y mariposas: Historias del movimiento trans en la Ciudad de México”, México se escribe con J. Una historia de la cultura gay, coords. Michael K. Schuessler y Miguel Capistrán, Ciudad de México: Penguin Random, pp. 419-440.

— (2023), Crucé la frontera en tacones. Crónicas de una transgresora, Barcelona-Madrid: Egales.

DERUIZ, Alexandra R. y Marcia OCHOA (2016), “TransLatina is about the Journey: A Dialogue on Social Justice for Transgender Latinas in San Francisco”, Trans Studies: The Challenge to Hetero-Homo Normativities, eds. Yolanda Martinez-San Miguel y Sarah Tobias, New Brunswick: Rutgers University, pp. 154-171.

Materiales adicionales

Redes de Alexandra R. DeRuiz: Instagram, Facebook, X (Twitter)

Cómo citar este trabajo

RAMOS ARTEAGA, José Antonio (2024), “Alexandra R. DeRuiz”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.