Infancia rural manchega (pero no sólo manchega), colegio de curas, llegada a Madrid donde se convierte en actante y leyenda de la vida nocturna durante la pre-Movida, funcionario en Telefónica y director de cine independiente. Triunfo internacional, glamur y espectáculo, los peligros de la fama, tensiones múltiples, relaciones de amor (y de no tanto amor) con sus intérpretes, admiración infinita y rechazo hostil, soledad y gregarismo, problemas de salud, prestigio empresarial. Los hechos de la vida de Pedro Almodóvar (1949-) son, en general, bastante conocidos, divulgados de manera consistente en sus propias declaraciones desde principios de los años ochenta. Sin embargo, los hechos no son nada. O son poca cosa. La escritura autobiográfica va más allá de los hechos y lo cierto es que el trabajo de Almodóvar como cineasta nos ha dejado una imagen de su experiencia que matiza casi cada uno de estos datos.

Aunque siempre insiste en que “no hace cine autobiográfico”, uno nunca sabe si realmente es algo que cree o simplemente se trata de desviar la atención. La verdad es que, con mayor o menor grado de ficcionalización, ciertos elementos de la vida de Almodóvar, incluyendo los mencionados más arriba, tienen puntos de encuentro con elementos recurrentes de su obra. Es como si, una y otra vez, quisiera volver sobre los mismos motivos, hechizado por esos espacios. Almodóvar no quiere que creamos que esas cosas son del todo verdad, pero le importan más que cualquier verdad. Más que hablar de lo que conoce, vuelve una y otra vez a un puñado de experiencias a las que una y otra vez intenta dar forma artística. Quizá la clave sea precisamente abandonar la idea de la escritura autobiográfica como una enumeración de hechos. En ese caso, el cine de Almodóvar tiene mucho de autobiografía emocional.

Para empezar, en varias películas aparece el mundo del cine o de la creación. El protagonista de La ley del deseo es un cineasta, hay un cineasta en ¡Átame! y en La mala educación, así como en Los abrazos rotos. En Kika y en Madres paralelas los protagonistas se dedican a la fotografía. Aunque ninguno de ellos “es” Almodóvar, las rimas con la biografía se van haciendo más claras a medida que avanza su carrera. Las películas inciden sobre todo en las relaciones entre creador e intérpretes, en las vicisitudes del proceso de creación y, paradójicamente, en cómo la vida tiene un impacto en el arte. Estas tensiones merecen nuestra atención más que la literalidad de los hechos. En el caso de La mala educación los paralelismos son especialmente buscados al reproducir literalmente, por ejemplo, las oficinas de El Deseo. Por supuesto esto no implica (necesariamente o no en todos los casos) que las tramas contengan experiencias reales de la vida del cineasta, pero las piezas para reconstruir al hombre están ahí, coqueteando con el espectador, como un striptease que al final muestra sólo ciertas zonas y mantiene púdicamente tapadas otras.

En realidad, a la hora de matizar la noción de autobiografía que aparece en estas películas es importante tener en cuenta que los cinéfagos contamos nuestras vidas a través del cine, y de hecho la sentimos siempre disfrazada de momentos en la pantalla. Almodóvar es, además de cinéfago, cineasta. Sus momentos vitales están mediatizados por Esplendor en la hierba, o Johnny Guitar, o Duelo al sol, o Eva al desnudo o Un tranvía llamado deseo o el neorrealismo italiano o Jean Negulesco. Aquí no podemos ver una necesidad de ocultación: es perfectamente plausible que, para algunos de nosotros, la verdad esté en las tramas ajenas, y sólo puede expresarse reciclando lo conocido. El niño queer es, o era en la generación de Almodóvar, cinéfilo impenitente, y si el cine podía verse como un armario, era un armario que creaba sus tramas paralelas y que, a su manera, preparaba para la vida.

Y luego está La flor de mi secreto, protagonizada por una escritora, que, nos dijeron, era, entonces, su película más autobiográfica. Aquí encontramos la mejor encarnación hasta entonces de otro de los temas queridos para Almodóvar: el pueblo, el regreso al campo, la curación a través de la reconciliación con el pasado. Es algo a lo que viene volviendo una y otra vez desde los inicios de su carrera. Uno puede imaginar una autobiografía literal de Almodóvar en donde habla de esta reconciliación (que se repite en Volver y que tenía un antecedente en ¡Átame!) como proceso de sanar heridas del alma. Los protagonistas urbanos de Almodóvar vuelven, a veces tras sentir nostalgia por un tiempo más sencillo, otras para reconciliarse con el pasado. En realidad, es una historia que es común a muchos hombres y mujeres raritos (o “queer”) que crecimos en un pueblo del que salimos con expectativas de “conocer mundo”, que era una manera de decir encontrar una mayor tolerancia. En La flor de mi secreto leemos entre líneas esta relación de distancia e identificación con la familia del pueblo (representadas por los personajes de Rossy de Palma y Chus Lampreave). El aficionado (sobre todo el fan) puede seguir la evolución de este tema en su obra, encontrando perspectivas, matices, dudas (así, el regreso al pueblo en Madres paralelas tiene que ver con un intento de recuperación de la memoria histórica).

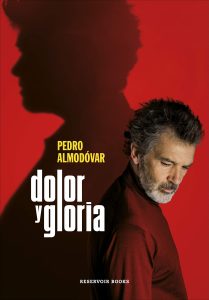

Por otra parte, en 2019 todos los reparos a la escritura autobiográfica parecieron disolverse. Si 8 ½ es una película autobiográfica, también lo es Dolor y gloria. De alguna manera los paralelismos con su trayectoria real ya no pueden negarse: están ahí provocadores, excesivos, en la interpretación de Antonio Banderas y en la plétora de situaciones y personajes que parecen apuntar a una vida muy real. En Dolor y gloria encontramos los lugares comunes de todo su cine reunidos en una historia fragmentaria, de recuerdos y ciertos ajustes de cuentas. En la espina dorsal de la película hay una reconciliación con un periodo anterior no muy distinta a la que ya habíamos visto en Los abrazos rotos. El protagonista vuelve a ser un cineasta que no sólo se enfrenta a su obra, sino a su propia cinefagia. Y por supuesto el tema de la infancia en el pueblo recibe una atención cargada de emociones. A pesar de su énfasis en la privacidad, lo cierto es que Dolor y gloria juega a insinuar realidades y en la recepción de la película hubo mucho de adivinar los referentes reales de los personajes. Además de la metáfora de la “asfixia” de la que escapa reconciliándose con su pasado, hay en esta película un replanteamiento de la figura materna.

Las madres, la ficticia (o imaginada) interpretada por Penélope Cruz y la real (o recreada) interpretada por Julieta Serrano, constituyen dos caras de una misma moneda. El personaje de Julieta Serrano es la revisión (probablemente no definitiva) de todas las madres de Almodóvar; en las conmovedoras escenas entre madre e hijo, Almodóvar afronta, sin llegar a dar una respuesta definitiva, algo que estaba en las mentes de sus fans: ¿qué opinaba su madre, una mujer tradicional, de la vida de su hijo? ¿Cuánto sabía? Es un tema que ha sufrido diversas transformaciones y ha tenido diversos rostros en la obra del cineasta.

La autobiografía no puede evitar ser una autoficción. Caer en el entramado del lenguaje significa aceptar sus reglas o, utilizando una expresión almodovariana, su ley. Incluso desde su resistencia a la autobiografía, creemos saber más de Almodóvar que de ningún otro cineasta español (algo que puede tener relación con la polarización que generan sus películas). El caso de Almodóvar es excepcional en su constante reconfiguración de los hechos, las fantasías, las ficciones y las estéticas, pero de lo que no cabe duda es que sus películas constituyen un relato fiel de alguien que tiene que parecerse a Pedro Almodóvar.

Alberto MIRA

Fuentes primarias

ALMODÓVAR, Pedro, La ley del deseo (1987), El Deseo, Laurenfilm.

— (1989), ¡Átame!, El Deseo.

— (1993), Kika, El Deseo, Ciby 2000.

— (1995), La flor de mi secreto, Ciby 2000, El Deseo.

— (2004), La mala educación, Canal+, El Deseo, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Radiotelevisión Española.

— (2006), Volver, Canal+, El Deseo, Ministerio de Cultura, Radiotelevisión Española.

— (2009), Los abrazos rotos, UPI, Canal+, El Deseo, Instituto de Crédito Oficial, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Lanzarote Reserva de la Biosfera, Ministerio de Cultura, Radiotelevisión Española.

— (2019), Dolor y gloria, Canal+, Ciné+, El Deseo, El Primer Deseo, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Pathé, Radiotelevisión Española.

— (2021), Madres paralelas, El Deseo, Pathé, Radiotelevisión Española, Remotamente Films, Sony Pictures Entertainment.

Bibliografía

D’LUGO, Marvin y Kathleen M. Vernon (2013), eds., A Companion to Pedro Almodóvar, Malden: John Wiley & Sons.

ELLIS, Robert Richmond (1997), “Pedro Almodóvar: The Drag of Writing One’s Life”, The Hispanic Homograph: Gay Self-Representation in Contemporary Spanish Autobiography, Urbana: University of Illinois, pp. 106-118.

EPPS, Brad y Despina KAKOUDAKI (2009), eds., All About Almodóvar: A Passion for Cinema, Minneapolis: University of Minnesota.

MARTÍNEZ EXPÓSITO, Alfredo (2013), “Homosexualidad y autenticidad en La mala educación, de Pedro Almodóvar”, Minorías sexuales en España (1970-1995), ed. Rafael M. Mérida Jiménez, Barcelona: Icaria, pp. 89-107.

— (2021), “La escena primordial en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar”, Estudios Hispánicos, 29, pp. 85-93.

SMITH, Paul Julian (1992), “Pedro Almodóvar’s Cinema of Desire”, Laws of Desire: Questions of Homosexuality in Spanish Writing and Film, 1969-1990, Oxford: Clarendon, pp. 163-215.

Cómo citar este trabajo

MIRA, Alberto (2022), “Pedro Almodóvar”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.