Camila Sosa Villada (La Falda, Córdoba, Argentina, 1982) pasó su infancia y adolescencia en pequeños pueblos de la serranía cordobesa. Su devenir travesti durante la adolescencia la enfrentó al rechazo familiar y a la transfobia de ese entorno rural. A los 18 años llegó a Córdoba para estudiar Periodismo y, luego, Teatro en la Universidad de esa ciudad. Por entonces, su vida se repartió entre la diurna rutina universitaria y su trabajo nocturno como prostituta, lo que le permitió sobrevivir y donde conoció a muchas de las chicas que serían su familia adoptiva y retrataría en su novela Las malas (2019). En casi todas sus obras, incluida la dramaturgia, Sosa Villada ha elaborado lo que podríamos denominar, siguiendo a Leonor Arfuch (2007), una “narrativa vivencial”: allí aparecen sus recuerdos más antiguos, su infancia, su devenir travesti, y lo que he llamado su “llegada a la trans-escritura” (Maristany, 2022).

Inició su carrera artística como dramaturga y actriz. En 2009 estrenó en Córdoba Carnes Tolendas. Retrato escénico de un travesti, dirigida por María Palacios. Al momento de reestrenar la obra, en 2022, la nueva versión lleva el término “travesti” en femenino. Esta obra pone el foco en la propia historia de vida de la actriz como material escénico, siguiendo el rumbo del teatro testimonial, y exhibe la trama de discursos en que transcurrió el devenir travesti de la protagonista quien va interpretando mediante la voz y la gestualidad a diferentes personajes reales y ficticios —su padre, su madre, algunas mujeres del universo lorquiano—. En ese contexto, emerge el testimonio de la travesti que fue niño y al que castigaron por osar atravesar la frontera que separa los géneros. En un momento de la obra, Camila, sentada en una silla mientras se pinta las uñas, se dirige al público y dice lo siguiente:

Para los que no me conocen yo me llamo Camila, hace once años que soy travesti, once años que me sirvieron para entender que nunca voy a ser una mujer y nunca más volveré a ser un hombre. Usurpé el cuerpo del hombre que fui, matándolo poco a poco y poder borrar en él todo rastro de masculinidad. Una vez que lo maté, a ese cuerpo yo le di un nombre: Camila. Camila habita un cuerpo muerto, vaciado, poseído por ella. No sabría decirles por qué elegí este camino. Creo que tuvo que ver con que me crié casi a solas con mi mamá y asistí durante toda mi infancia al embrujo de su feminidad. No sabía que iba a ser tan difícil recorrerlo. (Palacios, 2009)

En este sentido, el relato se convierte entonces en “un acervo de memoria colectiva” (Bevacqua, 2020: 249), de un “saber travesti” transmitido por medio de la oralidad, porque durante mucho tiempo, como señala Camila en una entrevista: “las travestis no supieron leer ni escribir porque se tenían que ir de sus casas muy jóvenes” (Peuscovich, 2020).

Además de hacer la dramaturgia y actuar en varias de sus obras (Llórame un río de 2011, Despierta corazón dormido / Frida de 2015 y El cabaret de la Difunta Correa de 2017, entre otras), también fue protagonista en la película Mía, de Javier Van de Couter (2011), y en la miniserie La viuda de Rafael, realizada por la Televisión Pública Argentina al año siguiente. En 2015 publica el volumen de poesía La novia de Sandro (2015). Los poemas aquí reunidos son los restos que sobrevivieron de un blog que llevaba ese nombre y que la autora borró al iniciar su carrera como actriz. Para esa primera edición, Sosa Villada recuperó algunas de esas composiciones gracias a un amigo que las había conservado. La misma editorial Caballo Negro publica una segunda edición en 2017 y en 2020, Tusquets reedita este poemario, pero ahora con un verdadero trabajo de reescritura en el que Camila descarta algunos poemas, pone en tiempo pasado sentimientos y personas allí aludidas, borra versos o los muda a prosa, cambia términos, modifica la dedicatoria e incluye un puñado de “crónicas” autobiográficas que no formaban parte de aquella primera edición:

Tus amigos te decían que tu hijo era el novio del pueblo,

que se lo cogían entre cinco en la costa del río

y vos lo creías y amasabas el odio por tu hijo y luego lo ponías a leudar.

Cuando me fui de casa entendí que así era la mayoría

De las personas que se cruzaban en mi camino

[…]

Está regada la tierra de padres que creen en contra de sus hijos. (2020: 73-74)

En el ensayo autobiográfico El viaje inútil. Trans/escritura (2017), la autora elabora lo que podríamos llamar un “relato vocacional”, al contar por qué, dónde, cómo o cuándo llegó a la escritura, al recrear los inicios de una alfabetización en el microcosmos familiar. Allí se plasma la experiencia subjetiva de una infancia marica y de una feminidad trans a través de los episodios que siguen a grandes rasgos aquellos de todas las vidas travestis signadas por la humillación, la vergüenza, la violencia, la expulsión del entorno familiar y la prostitución, pero en este ensayo el eje está puesto en el descubrimiento infantil de la lectura y la escritura como formas de protección frente a la intemperie de la crueldad y la marginación y como vía de escape hacia otro mundo posible. A partir de allí, se rastrean los recuerdos más antiguos del niño que fue Camila y una genealogía familiar plebeya para echar luz sobre el devenir autora y el devenir travesti como dos procesos paralelos y en estrecha relación. Reflexiona asimismo sobre la génesis de su obra literaria y despliega el álbum de familia en el que reconoce su linaje como escritora. El relato autobiográfico tiene su origen en un momento particular: su propia llegada a la escritura. El texto se inicia con estas palabras:

Un recuerdo muy antiguo. Lo primero que escribo en mi vida es mi nombre de varón. Aprendo una pequeña parte de mí. Estoy sentada en la falda de mi papá, tengo una caja de lápices de colores, un cuaderno Gloria de color anaranjado y mi papá toma mi puño y me enseña a usar el lápiz. (2018: 11)

La madre, por su parte, será quien lo introduzca en otro mundo fascinante: el de los libros. Las escenas de iniciación en este caso están ligadas a esa figura materna: “Ella se acuesta a mi lado y los lee. Con su uña larga y pintada de rojo, con el esmalte saltado de tanto lavar ropa, de tanto lavar platos, de tanto limpiar la casa y cocinar, me señala lo que va leyendo. Así la lectura se mete en mi cabeza, sin aviso, sin decirlo” (17).

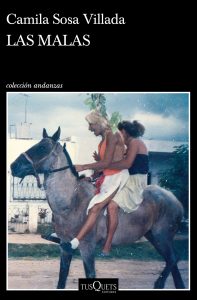

En 2019, logra el reconocimiento en las letras hispanoamericanas con su novela Las malas que obtuvo el Premio Sor Juana. Se trata de una “autoficción” en la que retazos “autobiográficos” de la narradora, que se llama Camila, se insertan en la historia colectiva de un grupo de travestis que ejercen la prostitución en un parque de la ciudad de Córdoba y que se refugian, durante el día, en la casa de la Tía Encarna, hogar comunitario en el que encuentran protección frente a la intemperie de un afuera que las rechaza y las cubre de ignominia:

Mi mamá con un niño a cuestas que ya comenzaba a decepcionarla, pobre madre: el niño afeminado que no cedió a los cintazos, al castigo, a los gritos y cachetadas que intentaban remediar semejante espanto. El espanto del hijo puto. Y mucho peor: el puto convertido en travesti. Ese espanto, el peor de todos. (61-62)

El espanto en esa mirada paterna, la amenaza de violencia y el miedo son las formas primarias en que la vergüenza va tomando (el) cuerpo y moldeando la subjetividad travesti. Mirada que luego se traduce en palabras y en profecías en la boca de su padre: “Difícil va a ser que consiga usté trabajo con la pollerita corta, la cara pintada y el pelito largo […]. Tirado en una zanja, con sida, con sífilis, con gonorrea, vaya a saber las inmundicias con las que iremos a encontrarlo su madre y yo un día” (65). Como contrapunto a esta narrativa vivencial, la novela abandona el verosímil realista y la referencialidad autobiográfica con formas que se encuadran en la tradición latinoamericana del realismo mágico y en las creencias populares, a través de las cuales se codifica la experiencia prostibularia, principalmente colectiva, de la propia autora.

Del mismo año es Tesis sobre una domesticación, publicada en la colección “Biblioteca Soy” del periódico Pagina 12 de Argentina. En esta novela, Sosa Villada enlaza algunos episodios de su propia biografía —su origen humilde, campesino, su trabajo como prostituta al llegar a la ciudad, sus estudios universitarios y finalmente su desempeño actoral— y los dispone en una ficción que se aleja del tono autobiográfico de sus obras anteriores y en la que se distancia radicalmente de los personajes al no atribuirles nombres propios a ninguno de ellos: son simplemente: la actriz, figura central del relato (también llamada hembractriz, actriz-niño, madreactriz, hijactriz, según el rol particular que esté desempeñando en la escena narrada), a quien se suman el esposo, el hijo, el padre, la madre, el hermano y así sucesivamente. Esto provoca en los lectores un distanciamiento y la clausura de cualquier identificación que desestabilice el pacto de lectura ficcional. Esos personajes se presentan como objetos de una mirada sociológica sobre quienes se irá construyendo la tesis de la que habla el título.

Finalmente, en 2022, aparece el libro de relatos Soy una tonta por quererte que incluye nueve cuentos. De ellos, el único que se puede leer en clave autobiográfica es el primero, “Gracias, Difunta Correa”, en donde la narradora relata el viaje que sus padres hicieron al santuario de esta figura milagrosa de la religiosidad popular, Deolinda Correa, en la provincia de San Juan, para pedir que la vida de su hija cambiara:

Tres meses después, la hija travesti de Don Sosa y La Grace, o sea yo —en la escritura es inútil disfrazar una primera persona porque los escritos comienzan a enfermarse a los tres o cuatro párrafos— estrenaba Carnes Tolendas. Porque además de gustarme ser puta, me gustaba el teatro. (13)

José Javier MARISTANY

Fuentes primarias

PALACIOS, María (2009), dir., Carnes Tolendas. Retrato escénico de un travesti. Córdoba: Teatro La Cochera.

SOSA VILLADA, Camila (2015), La novia de Sandro, Córdoba: Caballo Negro.

— (2018), El viaje inútil. Trans/escritura, Córdoba: Documenta-Escénicas.

— (2019), Las malas, Buenos Aires: Tusquets.

— (2019), Tesis sobre una domesticación, Buenos Aires: Página /12.

— (2024), Tesis sobre una domesticación, Barcelona: Tusquets.

— (2022), Soy una tonta por quererte, Buenos Aires: Tusquets.

Bibliografía

ARFUCH, Leonor (2007), El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

BEVACQUA, Mina (2020), “Prácticas escénicas autobiográficas”, Deformances. Destellos de una cartografía teatral desobediente, Buenos Aires: Libretto, pp. 203-279.

FARNEDA, Pablo (2020), “Escrituras travestis-trans: ¿cómo hacerse un cuerpo propio?”, Historia feminista de la literatura argentina, eds. Laura Arnés et al., Villa María: EDUVIM, pp. 425-449.

MARISTANY, José J. (2022), “La llegada a la trans/escritura: Camila Sosa Villada y la narrativa vivencial travesti”, Visitas al patio, 16.1, pp. 67-85.

PEUSCOVICH, Stéphanie (2020), “Camila Sosa Villada: me parece brutal que una travesti dispute el lenguaje”, Marie Claire, noviembre.

Materiales adicionales

HALFON, Mercedes (2017), “Dame fuego. Entrevista a Camila Sosa Villada”, Radar, Página 12, 4 de noviembre.

LEZCANO, Walter (2020), “Camila Sosa Villada. En tu nombre”, El Planeta Urbano, Junio.

Mía (2011), dir. Javier Van de Couter, Durandez, Rovito y Sokolowicz.

Redes de Camila Sosa Villada: Instagram, Facebook

Tesis sobre una domesticación (2025), dir. Javier Van de Couter, Aurora Cines, Oh My Gomez! Films, La Corriente del Golfo.

Cómo citar este trabajo

MARISTANY, José Javier (2024), “Camila Sosa Villada”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.