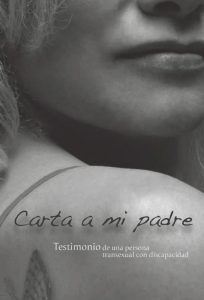

Irina Layevska Echeverría Gaitán (Ciudad de México, 1964) es una mujer transexual que ha trabajado por la aparición de políticas públicas para erradicar diversas discriminaciones en México (Trejo González, 2023). Su propuesta política y sus vivencias son interseccionales: Irina atraviesa un proceso de enfermedad crónica y degenerativa que le ha llevado a un estado de capacidad corporal limitada. Su salud ha disminuido considerablemente con el paso del tiempo, pero ello no ha significado que deje de luchar por la visibilidad y los derechos de las personas trans y con diversidad funcional y corporal. En 2008 fue publicada su Carta a mi padre. Testimonio de una persona transexual con discapacidad.

La entrevista y adaptación literaria fueron preparadas por Lourdes Díaz. El libro consta de 15 capítulos breves y un colofón; además, incluye ilustraciones y fotografías de distintos momentos en la vida de Irina. La presentación del volumen fue hecha por Guillermo Rincón Gallardo, presidente del CONAPRED cuando se editó la obra. El testimonio de Irina es valiente y consistente. El relato es cronológico y está dotado de intensidad y calidad literarias; al mismo tiempo, muestra de manera directa la crudeza por las violencias múltiples narradas. Construido como un diálogo epistolar con el padre, a la manera de Kafka, Irina hace un ajuste de cuentas con el pasado y rememora el entorno familiar resquebrajado por el machismo, la discapacidad o el Partido Comunista Mexicano, del cual su padre y diversos familiares (incluyéndola) fueron militantes. Como lectores participamos de esa intimidad epistolar en la que Irina explica y cuenta su vida a un padre con quien, según el testimonio, no hay ningún tipo de contacto o diálogo y con quien, en el pasado enunciativo, ha habido fricciones, violencias y fracasos de comunicación. Hacia al final del texto, Irina habla de la negación del padre a aceptar su transexualidad: “Hay algo que no entiendo: tú tienes amigos homosexuales, papá, y no los tratas como me tratas a mí” (63). Al final, los lectores pueden reconocerse destinatarios resonantes de la voz de Irina.

El relato inicia con una infancia sometida a operaciones y al dolor del cuerpo. Cuenta que una mala praxis médica la dejó sin caminar, que la limitó a la silla de ruedas. Posteriormente, la narración avanza para desarrollar las intersecciones de las opresiones múltiples, escalonadas, públicas y privadas: el abuso sexual por un tío en la infancia y adolescencia; la violencia del padre y el rechazo familiar ante la transexualidad, que decidió en su adultez; la revelación de la enfermedad, polineuropatía degenerativa crónica. Encuentra un bálsamo al relatar las complejidades de la vida en pareja con una mujer, Nélida, que ha sido un pilar para su proceso de transición (Uranga Muñoz, 2012), no sin complicaciones ni problemas entre ellas:

No había comentado ese asunto de mi sentir como mujer con Nélida, pero en una ocasión que hablábamos de la posibilidad de tener una segunda vida, quizá después de la muerte, ella me preguntó qué me gustaría hacer o ser en ese universo alternativo. Le dije que me gustaría ser mujer. Nélida me respondió que si lo deseaba con fuerza se haría realidad. Y lo deseé tanto que aquí estoy. (43)

En síntesis, en su testimonio la sombra de la enfermedad es una amenaza constante y la búsqueda de fortaleza tiene que darse a pesar de un entorno social y familiar regidos por el rechazo. Reflexiona también acerca de la discriminación por discapacidad, si bien menciona que no le gusta esa palabra, ya que le parece limitada y limitante.

Irina considera la transexualidad como un proceso de aceptación que también se refleja en su textualidad; establece un diálogo epistolar con el pasado y con su padre y al hacerlo se refiere a sí misma en femenino para contar su historia de vida: “Quizá en este punto te preguntarás por qué me refiero a mí en femenino y no en masculino. Bueno, en realidad mi sentir y mi forma de ver las cosas siempre fueron femeninas. Entonces no lo tenía muy claro, ahora sí” (25). Aparece también, en ciertos momentos, su imagen como varón y la recuerda en pasado, con respeto, dignidad y distancia:

Creo que no hubiera podido explicarles a ti o a mamá que a los siete años me daba asco lavarme los genitales cuando me bañaba: no veía hacia abajo, siempre mantenía la cara levantada. Si me veía completamente desnuda pensaba: “Ojalá que cuando crezca se me caiga el pene”. Esta fue una esperanza que albergué durante muchos años, hasta que entendí que no se me iba a caer. (39)

Un momento emotivo a propósito es cuando descubre un parecido simbólico y físico con el revolucionario Che Guevara: “Y me empecé a disfrazar del Che, de tal manera que ahora veo fotos mías de esos años y pienso: ¡Híjole, este cabrón se parece mucho al Che!” (40). Esto se refuerza con las fotografías, con las que también somos invitados a observar la intimidad fotográfica de su transición.

Reflexiona acerca de las posibilidades y privilegios de cómo se vive o entiende el “fin” o “éxito” de un proceso de vida trans. Su postura política es que no se requiere una cirugía de reasignación para vivir la transexualidad:

No me he realizado ninguna cirugía para feminizarme, no la he requerido, y la cirugía de reasignación de sexo no es fundamental. La transexualidad fue sólo un proceso. ¿Qué soy? Mujer. ¿Quién soy? Irina. ¿Quién fui? Irina. Estaba escondida, reprimida, aterrada, pero ahí estaba. Lo único que necesité fue un proceso para nacer, y aquí estoy. (81)

Lamenta el hecho de que en su contexto la transición se padezca en mucha soledad:

Fue un proceso muy solitario. Creo que la transexualidad, dentro de toda la gama de diversidad sexual, es tal vez la condición en la que más soledad se vive, porque asumir otra personalidad, otro nombre, otra imagen es algo que el mundo a nuestro alrededor no comprende, y quien nos conoció antes prefiere no estar cerca, se va. Yo puedo decir que el 90% de mis amistades se fueron para no volver. Hablo de afectos que yo creía que podían dar la vida por mí. (58-59)

Para Martha Lamas (2008), gran parte de la valía del testimonio en México de una vida trans, el de Irina, incita a que “el debate público de la transexualidad se convierta en lenguaje de derechos”. Esa posibilidad contrarresta la ausencia del padre, las violencias del entorno ante la transexualidad, las soledades que se aminoran al compartirlas y darles el cuerpo textual de una mujer, Irina Layevska Echeverría Gaitán, quien se reafirma hacia el final de su testimonio: “Con todo, tengo que decirte que me encanta estar viva y ser quien soy. A pesar de la discriminación, a pesar de todo el camino que falta por recorrer para que se respeten los derechos de todas las personas” (94).

César CAÑEDO

Fuentes primarias

ECHEVERRÍA GAITÁN, Irina Layevska (2008), Carta a mi padre. Testimonio de una persona trans con discapacidad, entrevista y adaptación literaria: Lourdes Díaz, presentación de Guillermo Rincón Gallardo, México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Bibliografía

LAMAS, Martha (2008), Presentación de Carta a mi padre. Acceder

TREJO GONZÁLEZ, Álex Javier (2023), El testimonio trans en México. Carta a mi padre de Irina Layevska Echeverría Gaitán: forma epistolar y propuesta política, Tesis de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

URANGA MUÑOZ, Enoé Margarita, (2012) “Irina y Nelly: La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo”, Retratos de familias, México: Cámara de Diputados. LXI Legislatura / Comisión Especial para la Familia / Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, pp. 97-124.

Materiales adicionales

Irina Layevska Echeverría Gaitan en presentación de Carta a mi padre (2008). Acceder

FRANCO, Robert (2020), “Irina Layevska Echeverría Gaitán, Disability Politics, and Transgendering the New Man in Mexico, 1964-2001”, Radical History Review, 136, pp. 75-97.

PROAL, Juan Pablo (2013), Vivir en el cuerpo equivocado, Monterrey, Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Twitter (X) de Irina Echeverría

Cómo citar este trabajo

CAÑEDO, César (2024), “Irina Echeverría”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.

http://www.masdime.udl.cat/profile/irinae/