Los testimonios de Antonio Campos (Bétera, 1948), incluidos en su texto autobiográfico Margot: El maquillaje son mis personajes (2018) y, especialmente, en el ensayo de Juan Barba y Rafael Solaz titulado La Margot. Un paseo por el transformismo valenciano (2021), inciden en ideas relevantes para una reflexión histórica sobre las identidades y las experiencias trans españolas. Empecemos por su procedencia. Nació a unos treinta kilómetros de Valencia, en la dura postguerra. Que se hable de vidas queer en un espacio excéntrico, siempre invita a la reflexión sobre el modo en que construimos nuestro pasado. Muchas vidas de la constelación trans se localizan en los principales centros urbanos del país, Madrid y Barcelona. Lo rural, y, en el caso que nos ocupa, Valencia, suele quedar fuera de consideración a pesar de los aspectos inescapablemente queer de elementos centrales a la identidad de los valencianos. Las relaciones entre individuo y cultura se juegan de una manera distinta en esta geografía. Y en Valencia se dio una intensa cultura del espectáculo centrada en torno al transformismo, reflejo, acaso, de tradiciones carnavalescas muy propias del lugar. El periodista Rafa Marí, en el mencionado ensayo (Barba y Solaz, 2021), habla de las relaciones entre el disfraz y las celebraciones falleras. El trabajo de Juan Barba ha revelado multitud de locales y artistas ya desde principios del siglo XX, aunque la documentación resulta realmente prolija en los años de la Transición.

Si, como sugiere Rafael M. Mérida en Transbarcelonas (2016), resulta anacrónico restringir lo trans a las formulaciones actuales de mayor urgencia política, cabe preguntarnos ¿qué tipo de trans era “Margot”? En realidad, La Margot nunca renuncia ni a su identidad masculina ni a su nombre. A pesar de que se siente “distinto” desde la niñez, se trata de alguien que se consideraría un “homosexual”. En este sentido nos invita a reflexionar sobre ciertos esfuerzos de esencialización de las identidades trans. Hay, por supuesto, mujeres trans que son mujeres. Pero también hay hombres homosexuales que se expresaron en femenino, y entre ambas categorías hay una interesante gradación que cabe subrayar y no borrar.

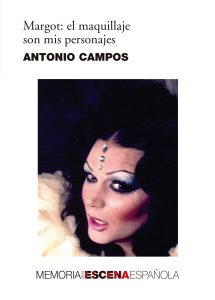

Campos se considera un artista que trabaja una imagen, que interpreta un papel femenino en escena. Que el personaje que más éxitos le trajo, La Margot, sea una evocación camp de Sara Montiel, por entonces uno de los grandes iconos en las culturas homosexuales de España y Latinoamérica, posee una extraordinaria relevancia al actuar como puente entre una experiencia “homosexual” y una experiencia “trans”: hasta qué punto, podemos preguntarnos, la necesidad de interpretar a este icono tiene que ver con un ser o con un sentirse “distinto”. Por otra parte, Campos interpretó otros papeles más allá de Margot, siempre femeninos, pero también a menudo caricaturescos, eligiendo un modelo de feminidad que no es fácilmente reivindicable desde una agenda política.

El transformismo constituye una faceta específica del espectro trans. Durante años se consideró reaccionaria, poco en consonancia con la liberación. En una entrevista personal, Campos hablaba de que el público que asistía a sus shows podía ser homofóbico y que en ocasiones se trataba de reírse del mariquita. En cierto modo, no hay nada LGTBI, ni una agenda explícitamente progresista en este mundo. Y sin embargo, de lo que nos hablan los transformistas es realmente de una actitud hacia la identidad que es fluida y que rompe con las convenciones. Una y otra vez, en entrevistas con Campos o con otros transformistas de la época, como Encarnita Duclown o Paco España, se rompen las fronteras rígidas que esencializan el género, convirtiéndolo realmente en una representación.

Algunos hechos de su biografía serán reconocidos como “típicos” de un homosexual nacido durante los años cuarenta: apego a su madre, una niñez problemática, marcada por el sentimiento de ser diferente y cierta incomodidad en la vida familiar, que le obliga a abandonarla. Fue víctima de acoso sexual, algo que en una época de represión se daba con especial intensidad. Y es también típico que sus acosadores a veces tuvieran que ver con el clero. Sigue una etapa en la que intenta convencerse de su heterosexualidad y, por supuesto, una armarización. En algún momento, Antonio dice que “nunca engañó” a nadie, pero lo cierto es que en su descripción de su paso por el servicio militar habla de que se inventaba novias y relaciones. Tras trabajar como repartidor de gas butano —algo en lo que su narrativa insiste, quizá con intenciones de contraste cómico—, se aficiona a la peluquería, otro de los clichés narrativos en la vida del homosexual clásico.

Es descubierto como artista por el modisto valenciano Juan Izquierdo, que le invita a participar en un show en un local llamado La Cetra en 1977. Tras unos inicios accidentados, poco a poco va consolidando una personalidad estelar centrada en su imitación, en principio utilizando el playback de Sara. La elección se expresa en términos casi camp: su feminidad excesiva, en la que abundaba sobre todo en sus números musicales, cierta capacidad para la ironía, sus relaciones con Hollywood, la convertían en una intérprete ideal para centrar fantasías. El maquillaje y los vestidos se convierten en piezas centrales a la evocación. Pero la personalidad escénica nunca es sólo Sara: según leemos, Sara era siempre el punto de partida para desarrollar otra personalidad, la del artista, mordaz, procaz, algo absurda, continuamente rompiendo la cuarta pared, saltando del personaje a la persona. Es todo construcción. Antonio nunca “es” La Margot, o sólo lo es en el escenario: insiste en que nunca habría salido a la calle vestido de mujer. Pero por otra parte hace importantes esfuerzos por asemejarse a la estrella hasta el último detalle, que incluso despertó la admiración de ésta.

La carrera de Campos en los escenarios del transformismo valenciano se mantiene al menos durante quince años. A inicios de los noventa, el bingo y los cambios culturales asestan un golpe casi mortal a los locales. En aquellos años su personalidad escénica se desarrolla para incluir versiones paródicas, muy valencianas, de la feminidad en obras como La erotísima Doña Inés o Disparate de príncipes en las que muestra su versatilidad. Tuvo un divertido papel en la película valenciana Un negre amb un saxo (Francesc Bellmunt, 1989). Su última aparición teatral llega en 2003, en la versión que dirigió Bigas Luna de las Comedias bárbaras de Valle-Inclán.

Desde entonces, numerosas apariciones ocasionales, en escenarios de todo tipo o platós televisivos son evidencia de la popularidad que llegó a adquirir. Su fama sigue viva. En 2016, el cineasta Enrique Belloch la homenajeó en el documental La Margot: Serio de día, coqueta de noche. Finalmente, en febrero de 2020, tuvo una intervención durante la inauguración de la exposición Contracultura: Resistencia, utopía y provocación en Valencia (IVAM), en la que apareció como su personaje, un símbolo de una época y de unos espacios a reivindicar.

Alberto MIRA

Fuentes primarias

BARBA, Juan y Rafael SOLAZ (2021), La Margot. Un paseo por el transformismo valenciano. Valencia: Samaruc.

CAMPOS, Antonio (2018), Margot: el maquillaje son mis personajes, Madrid: AISGE.

Bibliografía

MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael M. (2016), Transbarcelonas: Cultura, género y sexualidad en la España del siglo XX, Barcelona: Bellaterra.

Materiales adicionales

La Margot: Serio de día, coqueta de noche (2016), dir. Enrique Belloch, Rafael Mari Sancho Prod.

Un negre amb un saxo (1989), dir. Francesc Bellmunt, CB Films-Fair Play Produccions-RTVE.

VEGAS, Valeria (2020), Libérate: La cultura LGTBQ que abrió camino en España, Madrid: Dos Bigotes.

Cómo citar este trabajo

MIRA, Alberto (2024), “La Margot”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.