Resulta difícil discernir entre Cristina Ortiz (Adra, Almería, 1964-Madrid, 2016), por así decir, y La Veneno. Entre persona y personaje. Para bien o para mal, su fama estuvo siempre ligada a la televisión. Primero, en 1996, cuando la periodista Faela Sainz la entrevistó en la zona frecuentada por prostitutas del Parque del Oeste de Madrid —una entrevista que forma parte de la historia de la televisión en España—. Inmediatamente después, en sus posteriores apariciones en los programas Esta noche cruzamos el Mississippi (1996-1997) y La sonrisa del pelícano (1997). Y finalmente, a través de la serie Veneno (2020), creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi (“Los Javis”), que trajo la fama póstuma a Cristina Ortiz tanto entre el público español más joven como a nivel internacional: “Todo me lo he ganado yo con esta cara, con este cuerpo, con estas tetas y con esta polla que llevo colgando”.

¿Quién fue Cristina Ortiz? ¿Quién fue La Veneno? Son preguntas que parecen exigir una respuesta múltiple y compleja, en ocasiones incluso contradictoria. La Veneno fue un torbellino que sacudió por sorpresa las televisiones de todo un país a mediados de la década de 1990; fue abanderada de la visibilidad de las personas trans en las plataformas mainstream, mucho antes de que la expresión “trans” se popularizara; fue cantante y actriz, fue celebrity, fue prostituta, fue modelo y fue vedette; fue una mujer valiente que logró sobrevivir —más aún, prosperar— en mundos donde ninguna agresión podía quedar sin respuesta; fue, también, víctima de una sociedad sedienta de escándalos y provocaciones, que le sacó todo el jugo posible antes de dejarla tirada; fue violada, fue estafada y fue enviada a prisión dos veces —la primera de ellas, a una prisión masculina, con toda la problemática que ello supone para una persona transexual—; fue robada y arruinada por hombres que se aprovecharon de su buena fe; fue valiente desde su infancia en Adra, una localidad de la costa almeriense; se desvivió por ser dueña de su destino y a ratos incluso lo logró, contra viento y marea; fue una luchadora, ganadora en ocasiones, perdedora en otras.

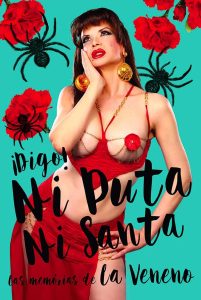

Veneno, la serie, se inspira en el libro ¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de la Veneno, firmadas por la propia Cristina Ortiz y por la periodista trans Valeria Vegas. El tema autorial del libro es, sin embargo, complejo, ya que, si bien Vegas no aparece mencionada en la portada ni en la primera página interior en la que se menciona el título, sí que consta como única autora en el copyright del libro. Se trata de un texto autoeditado, con los costes de edición a cargo de las propias autoras, ya que ninguna casa editorial mostró interés por publicar el manuscrito. A fecha de hoy, las memorias de La Veneno van por la cuarta edición.

Conviene hablar de cuestiones autorales. Resulta pertinente y necesario, en el caso de la literatura autobiográfica, plantearnos qué nivel de mediación presenta el texto. Esto me parece particularmente relevante en el caso de ¡Digo!, puesto que la impulsora de la iniciativa no es Cristina Ortiz, sino Valeria Vegas. Las narraciones testimoniales se desenvuelven, a menudo, a partir de la tensión entre el “yo” que vivió los eventos que se narran y las posibles mediadoras que facilitan la narración. En una pieza pionera sobre las autobiografías LGTBI, Paul Julian Smith (1998: 15) subrayaba las particularidades de la voz no normativa en primera persona alrededor de la cual orbita la narrativa autobiográfica queer: “la autobiografía es entendida convencionalmente como ese género en el que la coherencia del individuo garantiza la autenticidad del texto, en el cual la transparencia lingüística es el efecto e instrumento de un testimonio personal sin mediaciones”. Vegas, aquí, opera como mediadora, y como tal se sitúa en un espacio ambiguo dentro de la estructura del libro: por un lado, es ella quien hace posible que estas memorias vean la luz; por el otro, no puede escapar al riesgo de interferir en la narración, lo que la llevaría a sobreponer su propia voz a la voz de La Veneno. Al borrarse deliberadamente de la portada de las memorias de Cristina Ortiz, Vegas parece querer evitar, en la medida de lo posible, interferir entre La Veneno y sus lectores. En este sentido, el “¡Digo!” que aparece mencionado, en mayúsculas, en el mismo título del libro, parece hacer referencia tanto a la expresión genuina y enfática que La Veneno popularizó ya en la época del Mississippi como al mismo acto de decir, de tener una voz propia, en primera persona. Un testimonio reclamando su individualidad más allá de la mediación.

Afirma Gayatri Spivak que las personas subalternas, como Cristina Ortiz, no tienen, en realidad, voz —o, quizá sería mejor matizar, tienen una voz que no puede expresarse en total libertad—. Lo que nos llega de las voces subalternas aparece por fuerza matizado, censurado, mutilado, reinterpretado a través de la palabra o la escritura de otros, adulterado. Comenta John Beverly (1993: 70-71) que, dado que en muchos casos de literatura testimonial “quien narra es una persona funcionalmente analfabeta o, si es capaz de escribir, no se trata de un profesional, la producción de un testimonio a menudo implica la grabación y la posterior transcripción y edición de un relato oral por un interlocutor que es un intelectual, un periodista o un escritor”, convirtiendo el relato en una suerte de simulación de declaración oral. La misma Cristina Ortiz llega a afirmar que “como toda España sabe, no entiendo bien las cosas como aquel que dice, y tengo faltas de ortografía” (126). Valeria Vegas —quien, no lo olvidemos, también se identifica como mujer trans, es decir, como persona subalterna— parece ser muy consciente del problema de la mediación y trata de ausentarse al máximo posible del relato, tan solo apareciendo de manera esporádica en una especie de glosas en negrita que comentan, en ocasiones sin aportar demasiado, el testimonio de Cristina. Asimismo, Vegas limita al máximo el trabajo de edición que menciona Beverly para mostrarnos el texto crudo, con la intención de acercarnos el máximo posible a la voz auténtica de Cristina Ortiz. Como resultado, la prosa presenta, a ratos, las características propias de una transcripción sin apenas edición: repeticiones, sintaxis que evoca la oralidad de la grabación original, meandros innecesarios, falta de cohesión como conjunto. No cabe duda de que estas memorias poseen un indudable valor en tanto que documento, aunque también podría argumentarse que su valor literario es, digamos, más problemático.

Sin embargo, puede aducirse que este es, precisamente, el gran mérito del libro: el de acercarnos a la voz de Cristina Ortiz, con mucha más fidelidad que la serie creada por Los Javis. Elizabeth Duval (2021: 137) sostiene que la serie genera un relato mesiánico de La Veneno que acaba deshumanizándola, convirtiéndola en diosa: “La Veneno, después de esta serie, no es humana, ni volverá a serlo: la emoción que sienta el espectador no será la emoción ante lo humano o el ser de lo humano”. Creo, eso sí, que el asunto es mucho más complejo: Cristina Ortiz, La Veneno, fue producto de esta tensión irresoluble entre persona y personaje, entre el icono travesti y la mujer trans que pagó el precio de la fama y fue engullida por el mismo sistema que la había catapultado a una suerte de estrellato. Fallecida en 2016, lo único que nos queda de La Veneno es el relato, las palabras transcritas por Valeria Vegas, las fotografías de archivo recuperadas por la misma Vegas para las memorias, los videos en YouTube, las trazas ficcionalizadas por Los Javis. Perdurar más allá de la muerte, en un libro o una serie, va irremediablemente unido a una reescritura de la vida y a alcanzar un estatus mítico, que va más allá de lo que llamaríamos lo humano.

Merece la pena notar que el ensayo de Duval sobre la serie contiene varias reflexiones altamente pertinentes, especialmente cuando trata la brecha generacional entre las personas trans que crecieron bajo el amparo legal y las que tuvieron que hacerlo como sujetos patologizados. Esta tensión se manifestaría, en la serie, a través del contraste entre el personaje de Valeria y el de La Veneno, Paca La Piraña y las otras mujeres trans que sobrevivieron a la violencia y al sida en los años 80 y 90: “Hay algo insoportable en que el éxito y la gloria de Valeria [quien consigue completar el libro de memorias] se vean ligados al sufrimiento y la miseria de Cristina” (Duval, 2021: 151). Para Smith (2021: 22), sin embargo, el énfasis en Valeria “ofrece una posibilidad de felicidad, una segunda oportunidad para las personas trans”.

El testimonio de Cristina Ortiz en ¡Digo! Ni puta ni santa está organizado en tres partes, cada una titulada a partir de uno de los nombres que recibió en vida. En la primera parte, “Joselito”, Cristina nos habla de la infancia en Adra, marcada por los malos tratos recibidos por mucha gente del pueblo, además de por su propia familia, especialmente por su madre. “No sé lo que es tener el calor del hogar”, afirma, “¡Pero si es que hasta me decían maricón en mi propia cara, y que yo era la vergüenza y la deshonra de la familia!” (19). Conviene mencionar aquí que Cristina Ortiz, tanto en sus memorias como en los videos que se conservan de ella en los archivos y en plataformas como YouTube, se identificaba según el momento como “maricón”, “travesti”, “transformista” o “transexual”, y que no tiene problemas en responder al nombre que le asignó su familia, lo que hoy llamaríamos deadname. Al fin y al cabo, ella vivió los tiempos anteriores a la fijación de una epistemología trans y conviene tener esto en cuenta para no caer en prejuicios o en anacronismos. En sus propias palabras: “No espero nunca que me entiendan ni esas, ni los transformistas, ni las transexuales. Yo misma me entiendo como digo las cosas, tal y como las he oído y vivido” (75).

En Adra, el pequeño Joselito comienza a travestirse y descubre la importancia de los lazos de cuidado fuera de la familia: “Gracia la Sevillana me ha quitado mucha hambre, porque cuando mi madre se enfadaba conmigo y me echaba de casa, esta mujer me daba de comer. Pero lo que más feliz me hacía era cuando me cosía vestidos, ropa muy femenina, para los carnavales” (24-25). Pronto comienza a actuar, por casualidad, en el pub El Siete, y finalmente descubre, en un viaje a Tailandia que hace como ganadora de un concurso en la televisión, a “las transexuales más guapas que he visto yo nunca” (41).

La segunda parte de las memorias, “Cristina”, se inicia cuando Cristina Ortiz se encuentra una “mujer espectacular” por la calle: “‘¿Tú qué eres?’”, le pregunta. “‘Yo soy travesti’, me contestó ella, y yo le solté: ‘Pues yo quiero ser como tú’.” (47). Comienzan entonces las hormonas, las operaciones y también el trabajo como prostituta. Es entonces cuando Ortiz adopta el nombre de “Cristina”, tras el fallecimiento de una de sus amigas de la calle, apodada Cristina Onassis, quien le deja su nombre en herencia. Es entonces, también, cuando comienza a ser conocida como “La Veneno”, bautizada así por su amiga Paca La Piraña (66), y cuando conoce a Andrea Petruzzelli, la primera pareja estable que tiene como mujer trans, el primero de los numerosos hombres que la engañaron: “se han aprovechado de mí todo lo que han querido y más”, afirma más adelante (114).

La tercera y última parte de las memorias, “La Veneno”, relata el ascenso y la caída de un icono. El capítulo se inicia con la aparición en Esta noche cruzamos el Mississippi y el meteórico salto a la fama: “[Y]o no busqué la fama, la fama vino en busca mía. Pepe Navarro [el presentador del programa] estuvo meses detrás de mí para que fuera al programa, que yo no quería porque sabía que iba a ser un disgusto para mis padres, y al final accedí, sin saber lo que se me vendría encima” (86-87). La Veneno tiene palabras amables para los colaboradores del programa, especialmente para Pepe Navarro, con quien admite que hubo siempre “un cariño especial” (107).

El cierre prematuro de La sonrisa del pelícano, el programa que había sustituido al Mississippi, supone el inicio del descenso de La Veneno a los infiernos. La relación con Andrea Petruzzelli, marcada por los celos, los abusos y la violencia, acaba por provocarle la ruina definitiva. Petruzzelli había estafado a las compañías de seguros a través de La Veneno, quien había firmado numerosos documentos sin haberlos leído y sin saber que, al firmarlos, estaba cometiendo un delito de fraude. Tras una disputa particularmente violenta, Petruzzelli delata a La Veneno, lo que acabará costándole tres años de cárcel, que la artista recordará como los más duros de su vida.

Las memorias concluyen cuando Cristina Ortiz sale de la cárcel y logra recuperarse de la experiencia. “Hoy en día vivo tranquila. He conseguido recuperar mi figura de antes, algo que muchas no creían y ahora están arañándose la cara con un mojón seco”, afirma con su gracia habitual (147). Se muestra decepcionada con los hombres, con quienes ya no quiere compartir ningún otro romance —“A partir de ahora los voy a usar como los kleenex” (147)—. Y se siente agradecida por “el cariño de la gente, de todas las edades, desde niños chiquitillos hasta personas mayores. Con eso soy feliz” (150). Sin embargo, esta paz final, con la que termina el relato de la vida de La Veneno, no durará. Menos de un mes después de la publicación del libro, la encontraron semiinconsciente en su casa, con el cuerpo lleno de moratones y una brecha en la cabeza a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Unos días más tarde, fallecería en el Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Si bien una primera autopsia determinó que Cristina Ortiz falleció a consecuencia de una caída provocada por la ingesta excesiva de antidepresivos y de alcohol, hay quien señala que la causa de su muerte fue un ajuste de cuentas por haber publicado las iniciales de políticos y futbolistas con los que había mantenido relaciones: “Me he acostado con gente que con un dedo mueve España”, llegaba a afirmar en una entrevista aparecida en el diario La Vanguardia (Guerra, 2016) durante la promoción de sus memorias. Poco antes de su fallecimiento, Cristina Ortiz declara en el programa Sálvame Deluxe que ha recibido amenazas de muerte. A día de hoy, el caso no se ha reabierto y en la serie Veneno Los Javis deciden mantener la opacidad respecto al trágico final de la vedette, en un último episodio eficaz y efectista, a medio camino entre el realismo mágico y los dramas travestis del cine de Pedro Almodóvar.

Quién sabe si algún día sabremos las causas de la muerte de La Veneno. Probablemente no. Quizá convendría pensar que, más allá de lo que sucediera en noviembre de 2016, a Cristina Ortiz la fue matando lentamente una sociedad que la vio como una anomalía o, en el mejor de los casos, como un espectáculo monstruoso ante el cual uno no puede apartar la mirada. Su muerte fue un lento asesinato forjado por una violencia incesante. Cada insulto, cada agresión, cada violación fue matando a La Veneno poco a poco, de la misma manera que la violencia homofóbica y transfóbica mató —o hirió de muerte— a tantas y tantas otras. La diferencia, en el caso de La Veneno, es que esta violencia se convirtió en un espectáculo de presencia ubicua en las pantallas de televisión de todo un país. La Veneno ya era un espectáculo antes de Veneno. Lo que Los Javis pretenden es redirigir —acaso, incluso, redimir— el personaje y convertirlo en un icono. Ambiguo, contradictorio, imperfecto, pero icono a fin de cuentas. Y, en un mundo todavía marcado por el estigma y la violencia contra las mujeres trans, una catarsis como la que nos propone Veneno es, me atrevería a decir, indispensable.

Isaías FANLO

Fuentes primarias

GUERRA, Andrés (2016), “La Veneno: ‘Me he acostado con gente que con un dedo mueve España’”, La Vanguardia, 10 de octubre.

ORTIZ, Cristina y Valeria VEGAS (2016), ¡Digo! Ni puta, ni santa. Las memorias de la Veneno, autopublicación.

Bibliografía

DUVAL, Elizabeth (2021), Después de lo trans. Sexo y género entre la izquierda y lo identitario, Madrid: La Caja Books.

SMITH, Paul Julian (2021), Reimagining History in Contemporary Spanish Media: Theater, Cinema, Television, Streaming, Oxford: Legenda.

Materiales adicionales

BEVERLY, John (1993), Against Literature, Minneapolis: University of Minnesota.

SMITH, Paul Julian (1998), Las leyes del deseo. La homosexualidad en la literatura y el cine español, 1960-1990, Barcelona: Tempestad.

Veneno (2020), dirs. Javier Ambrossi y Javier Calvo, Atresmedia Estudios y Suma Latina.

Cómo citar este trabajo

FANLO, Isaías (2024), “Cristina Ortiz, La Veneno”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.