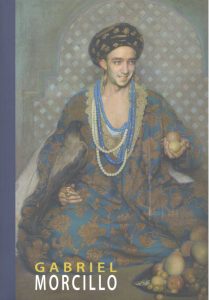

Observar los vaivenes que ha experimentado la recepción de la obra de Gabriel Morcillo Raya (Granada, 1887-1973) a lo largo del tiempo nos puede dar algunas claves sobre las complejas y contradictorias implicaciones estilísticas, vitales y políticas de su obra. Pintor de estilo costumbrista, completó su formación entre Granada y Madrid, empezando a mostrar interés por los temas orientalistas a partir de los años 20, influido en parte por la ola que desde la década de los 10 arrasaba en la ciudad de la Alhambra. Este conjunto de obras orientalistas con una fuerte carga homoerótica es el que, sin duda, ha reactivado en la actualidad el interés por este singular y paradójico pintor.

Nos enfrentamos a un autor de éxito desde sus inicios; ya en el despuntar de su trayectoria renunció a tener una proyección internacional y ser un artista a la vanguardia -rechazando becas como la de la Academia de España en Roma o importantes encargos en el extranjero- y prefirió recluirse en la comodidad y la tranquilidad de un carmen en el Albaicín granadino, en el que permaneció hasta el final de su vida, salvo puntuales viajes a Madrid para dar respuesta a sus encargos. En 1927 obtuvo la plaza de profesor en la escuela de Artes y Oficios de Granada, de la que llegó a ser director y donde dejó un buen número de discípulos. A pesar de su aislamiento, su obra fue requerida para diversas exposiciones en el extranjero, como confirma su participación en la XVI Bienal de Venecia. Aparte del respaldo de la crítica más conservadora, su arte gozó de una gran demanda entre las élites de la época.

Tras la Guerra Civil su pintura fue asimilada por el franquismo nada más llegar al poder, saciando el gusto de los generales del bando nacional por el costumbrismo y en espacial, su paradójico “filomorunismo” (Previtera, 2021). Varios de sus cuadros fueron comprados por el mismísimo Joseph Goebbels tras participar en la Exposición de Artistas Españoles Contemporáneos en Berlín en el año 1941; una de sus pinturas de temática moruna, El mancebo árabe, fue entregada a Eva Parón como obsequio del régimen en su periplo por España en 1947. Entre 1955 y 1960 retrató a Franco, a su esposa y a algunos miembros de la alta burguesía. Este autor de gran éxito en vida fue relegado al más absoluto olvido tras su muerte, dadas sus implicaciones con el régimen, pasando el conjunto de su obra a percibirse como decimonónica y anquilosada.

Sin embargo, recientemente parte de su producción ha sido rescatada -en especial sus series orientalistas- para ser revisadas por una nueva historiografía desde una perspectiva homosexual (Buxán, 2005; Antón, 2018; Aliaga, 2020) e incluso queer (Previtera, 2021). Sin duda el orientalismo es la parte más ambigua e interesante de su obra, capaz de vehicular de forma subrepticia un palpitante homoerotismo en la pintura española de los años 20 y comienzos de los 30. Ésta puede ser una fuente testimonial y autobiográfica importante de una de las formas de habitar y representar la homosexualidad en el contexto de la España de principios de siglo y en concreto de la Granada en la que confluyeron las sensibilidades de Manuel de Falla, Federico García Lorca, Luis Rosales o el propio Morcillo. Para algunos investigadores, esa Granada era la capital homosexual más importante del país.

Morcillo, a diferencia de otros autores como Fortuny, no tuvo un contacto de primera mano con el mundo oriental. Sus puestas en escena orientales provienen de la imaginación y de los clichés de la literatura y la imaginería de corte romántico. Sus cuadros reúnen ambiguos adolescentes semidesnudos, siempre en espacios interiores, artificiosamente disfrazados de moros con turbantes, pulseras, aretes y ricos paños de gusto árabe, junto a frutas, dagas y jarrones. Los modelos que utilizaba Morcillo de forma recurrente fueron chaperos de la cuesta del Chapiz, hijos de porteras del Realejo a los que García Lorca tachaba sin tapujos de “mariquitas”. La adolescencia de los modelos, la cercanía física entre los mismos, sus actitudes lánguidas y a veces un tanto afeminadas nos colocan ante un tipo de masculinidad que se aleja de los modelos normativos de la época.

Un cuadro como Los esclavos (1941) parece un repertorio de diversas formas de juego sadomasoquista y, según afirma Luis Antonio de Villena, más que ilustración de Lawrence de Arabia lo parece de un texto onírico de Jean Genet. Estos “harenes” de muchachos andróginos y de sonrisa pícara pintados por Morcillo parecen congelar un momento mágico de juego y disfraz, así como la irrefrenable vitalidad y la alegría de vivir de los modelos ante la mirada voyeur del artista. Así expresaba el propio el autor su admiración por la bullente juventud: “Quisiera veros en la edad en la que es Abril todos los días, la edad inquieta y temblorosa”. Matías, uno de los modelos predilectos del pintor, que aparece en un buen número de cuadros disfrazado de moro, de Baco, de príncipe, de esclavo…, permaneció escondido en casa del pintor durante la contienda. Otros de estos jóvenes muchachos se contarán entre las primeras víctimas de la Guerra Civil tras ser tomada Granada por los nacionales.

A partir de los años 40, la represión franquista borra los alegres y sensuales moros del repertorio de Morcillo. El autor se convierte en retratista de la alta sociedad y alimenta los gustos conservadores de dicha clientela mediante académicas y relamidas pinturas costumbristas de temática granadina y bodegones. En los años 50 -sirva como relato de corte testimonial de la propia vida del pintor y a su vez de su tiempo histórico- Morcillo realiza algunos cuadros de taciturnos payasos de un homoerotismo mucho más velado y atemperado. En una de estas pinturas de clowns titulada Cascabel, el modelo, Fernando -su jardinero y amante-, aparece cabizbajo con una paloma muerta en su mano: elocuente imagen que podría poner cara a toda una generación de homosexuales vejados por la brutal homofobia de la dictadura.

Jesús MARTÍNEZ OLIVA

Fuentes primarias

MORCILLO, Gabriel (1987), Gabriel Morcillo (1887-1972): Hacia Oriente, Granada: Caja General de Ahorros y Monte de Piedad.

Bibliografía

ANTÓN GARCÍA, Mauro (2018), Los muchachos en flor. Relectura en clave gay de la obra y las fuentes del pintor Gabriel Morcillo Raya (1888-1973), Madrid: Universidad Complutense [Trabajo fin de grado].

ALIAGA, Juan Vicente (2020), Des/orden moral. Arte y sexualidad en la Europa de entreguerras, Valencia: IVAM.

BUXÁN BRAN, Xosé (2005), Radicais Libres. Experiencias gays e lésbicas na arte peninsular, Santiago de Compostela: Consellería de Cultura do Consello.

VILLENA, Luis Antonio (2013), “Formas gays en la era de Lorca”, 22 de enero:

http://luisantoniodevillena.es/web/noticias/formas-gays-en-la-epoca-de-lorca/

PREVITERA, Roberta (2021), El cuerpo sin límites. El orientalismo queer de Antonio Fabres y Gabriel Morcillo, Madrid y Granada: Cuadernos del Vigía.

Cómo citar este trabajo

MARTÍNEZ OLIVA, Jesús (2023), “Gabriel Morcillo”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.