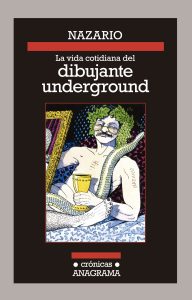

Gracias a sus memorias, el dibujante Nazario Luque (Castilleja del Campo, 1944) se ha convertido en el máximo cronista de cierta experiencia queer masculina en España con epicentro en los años setenta del siglo XX. Sería excesivo decir que es representativa de la experiencia homosexual durante el tardofranquismo, pero, si las cosas fueron como las rememora, sus tres volúmenes de memorias iluminan áreas del periodo que la historia oficial desde la perspectiva gay tiende a pasar por alto: nos recuerdan que junto a la opresión, la amenaza, el terror y la culpa, hubo sexo (mucho), fiestas, celebración, hubo socialización y, en definitiva, un nosotros no exclusivamente caracterizado por la represión y la violencia de la ley y los doctores. Esta experiencia se articula perfectamente en los volúmenes titulados Sevilla y la Casita de las pirañas (2018), que alcanza más o menos hasta 1971 -en sus recuerdos la cronología no es siempre estricta-, y Vida cotidiana del dibujante underground (2016) que cubre la etapa barcelonesa, especialmente los años setenta y primeros ochenta. Juntos, abrazan una amplia gama de experiencias compartidas. Un pacto con el placer (2021) recrea su infancia, adolescencia y primera juventud.

Nazario inicia su vida profesional como maestro de escuela en diversas instituciones de pueblos de Andalucía, pero en el segundo volumen Sevilla es el epicentro de su vida. En Sevilla, Nazario nos introduce en dos círculos de homosexuales andaluces. El primero discreto y culto, el segundo plumífero y algo canalla. Se atisba en estas páginas una compleja sociedad homosexual. Que los individuos estuvieran constantemente amenazados por la ley -algo que debía constituir un aspecto importante de su experiencia-, no es una circunstancia que figure de manera prominente aquí. Podemos imaginar que la necesidad de discreción podía alcanzar cierto grado de histeria, pero lo cierto es que en las viñetas que aparecen en este volumen, muchos bajaban la guardia hasta extremos sorprendentes. En estos años, Nazario se describe como alguien tímido, a veces inseguro de su sexualidad, reacio a admitir que no le atraían las mujeres: “El hecho de que las mujeres no lo excitasen era algo que se resistía a reconocer y todavía, en su interior, creía que debía haber un pequeño resquicio por el que el deseo por el sexo femenino podría despertarse si llegara a tener ocasión de experimentarlo” (2018: 40).

Así, hay algo aquí de lo que Jonathan Dollimore (1991) denomina, en su indispensable Sexual Dissidence, un “modelo de profundidad” de la homosexualidad, en el que el sujeto se busca a sí mismo, su verdadero yo, como quien pela capas de cultura patriarcal para encontrar su propia queeridad que se sitúa al margen, o directamente en la exterioridad, de las convenciones sociales. El Nazario joven que aparece en las reminiscencias del Nazario adulto, también se muestra muy curioso a la hora de explorar todo lo que la vida urbana le ponía por delante. Una experiencia de 1962 resulta crucial: Nazario se encuentra, a la sazón, en Málaga para fin de año, y un poco por azar toma un autobús que le conduce a Torremolinos. Allí descubre un nuevo mundo donde los homosexuales, a menudo de otros países, expresan su sexualidad sin demasiadas reservas. Cuenta que su primera relación erótica en este nuevo entorno subcultural la tuvo con el escritor estadounidense Leo Herlihy, autor de la novela en que se basaría la película Cowboy de medianoche. El episodio es excepcional porque habla de un mundo aparentemente permisivo, sin duda guetizado, que realmente existió antes de que una redada en 1971 lo hiciera desaparecer (la historia de aquel espacio y la circunstancia que inició su decadencia se explica en Cuevas del Barrio y Martín Rod, 2018).

Como queda dicho, lo que cuenta Nazario de aquellos años es limitado. Ignora a mucha gente, sectores enteros de la experiencia homo-queer, y la presencia de los mecanismos represivos, o la situación política es lejana, casi como un eco o, como mucho, un ruido de fondo. La “homofobia”, que en las narrativas del movimiento lo llena todo, apenas aparece de manera palpable, rara vez se presenta con la contundencia y centralidad que le otorgan otras narrativas de lo nuestro. Nazario escribe sobre la experiencia. La suya, la de los suyos. Pero el mapa que Nazario nos ofrece es una plasmación de algo que existía y, en su conjunto, probablemente presenta el retrato de grupo más complejo disponible sobre aquellos años en Sevilla. Habla de socialización homosexual y de una experiencia del mundo que es erótica, a veces francamente cómica, frente a muchas narrativas contemporáneas, que prefieren una experiencia del mundo basada en la represión y lo social, en la idea de que el pasado se caracterizó por su oscuridad. En Sevilla y la Casita de las pirañas, el dibujante caracteriza así su entrada en la subcultura:

Ingresando en el ambiente, Nazario, como un novicio, comenzó el aprendizaje de una cultura, una estética, unos juegos de palabras e ingenio, unos códigos y un modo de vida diferentes. ¡Era el mundo de la frivolidad y los dobles sentidos, de las confidencias, de las exageraciones, de las historias de grandes amores y desesperados abandonos! (2018: 20)

En su narrativa hay al menos dos tipos de “homosexuales”. Por una parte, existe una socialización basada en la cultura, que en sus memorias orbita en torno al pintor Antonio de Lancha. Cultos, interesados en el arte, en el cine europeo, en las lecturas, ocasionalmente helenizantes, pero sobre todo de autores como Gide o Peyrefitte. En la etapa barcelonesa aparecerán otros homosexuales cultos, como el profesor Alberto Cardín. Ocaña, buen amigo de Nazario en este periodo, sentiría cierto desapego por este tipo de homosexual, utilizando el apelativo algo despectivo de “las intelectualas”.

En este segundo círculo predomina algo que hoy llamaríamos “el armario”: estos homosexuales no quieren denominarse como tales ante la sociedad hetero. En parte esto puede deberse al miedo, en parte a la pérdida de prestigio social. Pero no es del todo preciso pensar que el concepto de “armario”, tal como se entiende hoy, pueda aplicarse sin matices y sin reflexión a estos círculos. El propio Nazario nos lo advierte: “En aquella época y en aquellos ambientes, frases como ‘estar encerrado en el armario’ y ‘salir del armario’ aun no existían” (2018: 20). Cuando hoy se habla de armario, se habla de aislamiento de individuos en el pasado, que no podían comunicar sus deseos, así como aislamiento de estas comunidades, como si se tratase de grupos secretos, opacos. Es difícil aplicar el término al mundo que se describe aquí. Tal como las describe Nazario, estas comunidades tenían lazos específicos, visibles, con el mundo real. Y el mundo real era, en Sevilla como lo sería una década después en Barcelona, un mundo lleno de oportunidad erótica, visualmente rico, con un lenguaje, publicaciones, cotilleo, deseos compartidos, una imaginería propia, reconocible para los iniciados. Quizá -o quizá no-, haya un elemento romántico en la descripción que hace de aquel mundo:

Cualquier jardín público de cualquier país, a partir del atardecer, se convierte en dominio de sátiros y ninfas, faunos y maricones. Hombres de todas las edades deambulando, algunos hasta el amanecer, con las pollas babeantes buscando otras pollas con las mismas intenciones. Algunos de ellos con halos de santidad, palmas de martirio y tiaras de bisutería. (2018: 134)

Es en pasajes como éste donde atisbamos los temas que acabarán articulándose en su obra de dibujante: la erotomanía, la obsesión por los penes, por la promiscuidad en condiciones a veces cutres y precarias, la imaginería religiosa, los estragos de la represión, las delicadas relaciones entre ésta y el fascismo. El autor explica cómo es esta experiencia del sexo en parques lo que inspira sus historietas sobre San Reprimonio.

Pero, sobre todo, estas comunidades tenían relaciones fluidas, muy permeables, con el segundo tipo de homosexuales del periodo, cuya figura central en este volumen es Diego Pantone (La Pantony) y su “Casita de las pirañas”, un tipo que se encarnaría más adelante en Ocaña. Eran homosexuales que se habían hecho a sí mismos a partir de piezas de vida y cultura popular, que no bebían de las raíces de la alta cultura. Eran “cultos” pero en otro sentido. Así caracteriza a La Pantony:

Diego ni siquiera sabía quiénes eran André Gide o Roger Peyrefitte -ni le preocupaba- porque la literatura nunca le había interesado. Pero su cultura y su fantasía eran naturales, innatas, desbordantes, creativas, señal de identidad de futuros Ocañas, Alejandros o Camilos que nada tenían que ver con la cultura y las fantasías intelectuales (…). Lo teatral y artificioso, las imaginarias purpurinas y lentejuelas, a él le llegan a dar un “rebrillío” rutilante, unos refinados ecos de copla y de pomposos adornos andaluces que convierten en cenizas y arpilleras, en cartón piedra, el gusto (…) de su viejo amigo [Antonio]. (2018: 170)

Nazario utiliza también la palabra “instintivo”. Un instinto que les hacía abalanzarse sobre un repertorio de referencias que circulaban en el mundo, no en los libros, y hacerlas suyas. La copla, el cine popular, las estrellas, la visión camp de la religión o incluso del sexo. De nuevo, Nazario volverá sobre todos estos elementos de la subcultura, o de la cultura de masas enfáticamente queerizada, en memorables viñetas que evocan canciones de Rafael de León, la ópera o el glamour cinematográfico. Las raíces de este yo-queer de Nazario son específicamente andaluzas, como nos recuerda en un fragmento de La vida cotidiana del dibujante underground:

A los hombres no nos dejaban jugar con muñecas, y en Andalucía muchos maricones se resarcían de esas prohibiciones dedicándose en exclusiva a vestir y adornar a las vírgenes. Pocas son las vírgenes, como la del Rocío, cuyo estilismo no corra a cargo de los maricones, y así, es fácil ver en las iglesias una extraña amalgama de curas y hombres más o menos afeminados compitiendo por la decoración y los adornos, los vestuarios y tejemanejes de muñecas sagradas, tanto masculinas como femeninas, y pasándose todo el año cambiando de sitio las imágenes (…). Pareciera mismamente que el invento de las vírgenes “de candelero” se debiera a la ocurrencia que un día tuvieran unas mariquitas católicas barrocas aburridas. En su furor por divertirse manejando gasas, tules, brocados, sedas, encajes y luego cubrirlas de joyas, no duraron en destrozar o escamotear imágenes románicas o góticas convirtiéndolas en una cara que asomaba por un agujero y un niño que asomaba por otro como una cría de canguro. (2016: 150)

Pero hay más sobre la experiencia queer de aquellos años. Rodeando estos dos núcleos hay un paisaje de rasgos mucho menos definidos, como dos círculos concéntricos, exteriores a estos núcleos, pero pródigos en relaciones de penetración y fusión con ellos. Un primer círculo lo constituyen “los chulos”. Un mundo prolijo de jóvenes proletarios, objetos del deseo, cuya adscripción a lo nuestro es probablemente precaria y que no siempre estaban en aquello por deseo y casi siempre esperaban compensación económica o de otro tipo. Parte fundamental de la cultura queer, de cuyo deseo rara vez se habla. No podemos afirmarlo, no podemos negarlo. Creo que tendríamos que repensar de manera radical qué entendemos, en nuestras narrativas, por “deseo”, incluso por “sexo”.

Finalmente, en las memorias de Nazario atisbamos un cuarto mundo en el que miríadas de homosexuales, movidos por el impulso erótico y sólo por el impulso erótico, casi sin vidas, individualizados sólo ocasionalmente, se encuentran cada noche en cada parque, a cada hora en las vespasianas, siempre, en todas partes, en las calles y en tabernas, ávidos, atentos, donde uno mire, deseantes, promiscuos, silenciosos.

El volumen en el que Nazario cuenta su experiencia barcelonesa, a partir de 1972, La vida cotidiana del dibujante underground, tiene un tono y un cariz muy distinto. No es Nazario el primero, ciertamente tampoco el único, como se recoge en el volumen-collage La Barcelona de los años 70 vista por Nazario y sus amigos, que nos habla de una Barcelona orgiástica, pero su desparpajo y lo explícito de sus historias la transmiten de manera singularmente vívida. Este volumen sugiere un verdadero mapa de la Barcelona más queer, más canalla, la Barcelona moderna y cutre que inspiró sueños de modernidad en una España todavía gris, que es la misma que Nazario plasma en sus memorias del 2016. Los locales, las costumbres, los espacios, las relaciones, los gestos, incluso sabores y aromas, todo queda plasmado con un verbo que evoca lo visual:

Desde que conocí la ciudad, la zona comprendida entre la Plaza Real y el Paseo de Colón, a este lado de las Ramblas, tenía un regusto a caldo gallego, miseria y mariconeo ciudadano, mientras que, al otro lado de las Ramblas, entrando por el Arco del Teatro, la calle San Pablo o la calle Hospital, hasta el Paralelo, un tufo a puterío, enemas, macarras, delincuentes, marineros, travestis, maricones genetianos y absenta daba a las callejuelas y bares una sordidez espesa y turbulenta. En el lado noble del basurero estaban los bares de maricones de la ciudad, y abundaban las visitas de forasteros y extranjeros. Bares como el Bambú, el Nagasaki, el Dickens o el Elefante Blanco habían resistido a las leyes “contra vagos y maleantes” y las de “peligrosidad social”, contando a menudo con la protección encubierta de unos policías que por lo general solían ser novios de los dueños de los bares o amantes de las mujeres que los regentaban. (2016: 43)

Y así nos habla también de locales de transformistas como Las Cuevas o la Bodega Bohemia, de la discoteca Zeleste, del salón de baile La Paloma, espacios fundamentales para cualquier arqueología de la Barcelona queer (sobre estos espacios y personajes, véase también Mérida Jiménez, 2016). La transición entre Sevilla y Barcelona no constituye sólo un cambio geográfico. Es también un cambio de era, un cambio de influencias que tendrán un gran impacto en su obra gráfica. Nazario tiene entonces veintiocho años, y todavía es capaz de absorber un nuevo mundo de influencias musicales, visuales, narrativas, que abrirán un periodo de intensa creatividad:

Robert Crumb o Clay Wilson no eran Matisse o Chagall: las películas extravagantes de directores underground como Warhol, Syberberg, Carmelo Bene o Adolfo Arrieta nada tenían que ver con aquellos films sobre problemas de incomunicación o radicalismo políticos de Antonioni o Jean-Luc Godard; los espectáculos que ofrecían los grupos de teatro Living Theatre, Bread & Puppet o Lindsay Kemp no eran los que aplaudía José Monleón en la revista Triunfo, ni los lloriqueos desgarradores de una Chavela Vargas o un Atahualpa Yupanqui no sonaban lo mismo que las estridentes voces de Sex Pistols, The New York Dolls o Velvet Underground. Ningún tipo de música, incluso siendo la misma, sonaría igual oída en el Salón de las Máscaras de la comuna de la calle Comercio o en el cuchitril de “la Ocaña” que en el saloncito de “la Lancha”. Era una nueva forma de vida, unos nuevos amigos y un nuevo concepto de las relaciones sociales, una noción de la estética más amplia, unos horizontes más abiertos y unos esquemas menos rígidos los que yo había hallado en Barcelona. (2018: 242)

Nótese cómo se pasa de visiones estéticas fundamentadas en lo literal a otras de una estética mucho más difusa. En La vida cotidiana del dibujante underground, habla de su círculo barcelonés, con personalidades como el joven Camilo y, muy especialmente, y su gran amigo Ocaña. Aunque las personalidades son muy distintas, Nazario insiste en un terreno común:

Por encima de todo, unos estrechos lazos nos unían a Ocaña, a Camilo y a mí: los tres éramos andaluces, los tres éramos de pueblos pequeños y los tres éramos homosexuales. ¡Claro que además estaba lo de las vírgenes, los altares, las coplas, la comida, los guiños y sobrentendidos! Esto creaba entre los tres una complicidad que no existía con ninguno de los otros amigos. (2016: 150)

Y por supuesto, el volumen incluye un recuerdo intenso de su compañero durante décadas (y finalmente marido), Alejandro, sin escatimar detalles íntimos, sin escatimar los aspectos menos glamurosos de la relación, los que no encajarían en el ideal olímpico, limpio, ordenado, monógamo que la cultura popular asigna a las relaciones de pareja. Es quizá en los episodios sobre Alejandro, rechazando el concepto de “amor”, pero insistiendo en una cotidianeidad que quizá no se parece a otra, cuando Nazario formula su mayor desafío a un modelo de identidad y sexualidad basado en la monogamia, en la absoluta adecuación, en lo aceptable.

La palabra que Nazario emplea para objetivar lo que él era es “homosexual”. Cuando se trata de subjetivar el yo, de hablar de cierto nosotros, se reivindica la expresión “maricones”, quizá la mejor traducción de “queer”. Pero es un mundo en el que se ha superado la fuerza de las palabras. No hay, en definitiva, nada “gay”, ciertamente nada “LGTBI” en este mundo. La relación entre Nazario y Alejandro es intensamente queer, es una relación que les es característica.

Esta superación es una carretera en dos direcciones. No sólo sirve para que los que se encontraban, en su deseo, en sus prácticas o en su identidad, fuera de la masculinidad patriarcal, pudieran tener vidas relativamente plenas (con limitaciones, sí, pero ¿quién entre vosotros no vive, en la era del internet, sometido a limitaciones? ¿Quién es totalmente libre?). Sirve también para todos esos hombres que llevaban o podían llevar vidas básicamente como hombres dentro de la matriz patriarcal, que en relatos como el de Nazario a menudo, por experimentación, ebriedad, ganas de sexo o intercambio económico, podían cruzar al otro lado sin tener que identificarse con ninguna palabra.

Y por supuesto está su obra, underground y revolucionaria, cuya existencia es tan sorprendente entre quienes puedan tener ideas simples de lo que fueron aquellos años como la experiencia que relata. Una obra de gran rigor y riqueza visual, quizá correlatos de una manera de estar en el mundo. Álbumes como Mujeres raras, Alí Babá y los 40 maricones o las historias del agente travesti Anarcoma, su trabajo para revistas como Star o El víbora son clásicos perdurables de la cultura visual española del siglo XX, reflejan un mundo de posibilidades, acaso lo mejor de lo que pudimos ser, cuando todo estaba por hacer y nos quedaba cierta esperanza sobre la liberación, el potencial queer antes de que fuera apropiado por la fuerza de las etiquetas y las identidades. Los cómics, tanto en sus guiones como en su realización, nos llevan por derroteros singulares que incluso hoy en día podrían escandalizar a quienes tienen una visión excesivamente abstracta del concepto de “liberación”. Hay, sin duda, exageraciones, y, naturalmente, mucho de lo que vemos en su trabajo gráfico son fantasías. Pero resulta interesante cómo en su exceso escapan a cualquier visión sobre lo gay o lo LGTBI.

Las memorias consolidan el trabajo de Nazario como el de un verdadero artista, indispensable para comprender una época, que procesa una perspectiva del mundo en términos visuales, una obra a contracorriente, desbordante de ideas y de una auténtica transgresión que hace que ciertos usos contemporáneos del término palidezcan. En su estilización, no sólo documenta un mundo ya desaparecido, sino que proyecta una mirada intensamente individual sobre ese mundo. A lo largo de sus memorias, Nazario insiste en el modo en el que personajes de la vida real, con los que convivió, acabaron siendo material para sus historietas. Las historietas, los dibujos constituyen el lado artístico de esa experiencia.

Alberto MIRA

Fuentes primarias

NAZARIO (2004), ed., La Barcelona de los años 70 vista por Nazario y sus amigos, Vilaboa: Ellago.

NAZARIO (2016), La vida cotidiana del dibujante underground, Barcelona: Anagrama.

NAZARIO (2018), Sevilla y la Casita de las pirañas, Barcelona: Anagrama.

NAZARIO (2021), Un pacto con el placer, Barcelona: Laertes.

Bibliografía

CUEVAS DEL BARRIO, Javier y Álex MARTÍN ROD (2018), “Torremolinos, 1962-1971: de la fiesta como resistencia a la redada”, Congreso Internacional Resistencias del Sur. Usos del pasado, periferias y espacios de liberación sexual, Valencia: IVAM, s.p.

DOLLIMORE, Jonathan (1991), Sexual Dissidence. Augustine to Wilde, Freud to Foucault, Oxford: Oxford University.

MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael M. (2016), Transbarcelonas. Cultura, género y sexualidad en la España del siglo XX, Barcelona: Bellaterra.

Cómo citar este trabajo

MIRA, Alberto (2024), “Nazario”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.

http://www.masdime.udl.cat/profile/nazario/