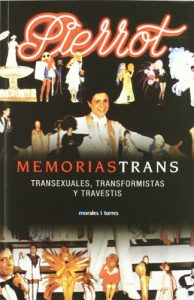

A pesar de su factura estilística y de su escasa difusión, consecuencia directa de la modesta distribución de la casa editorial que las alumbrara, en junio de 2006, Memorias trans. Transexuales – travestis – transformistas debieran convertirse en lectura obligatoria de todas aquellas personas interesadas en las escrituras de la sexualidad de la segunda mitad del siglo XX español. Su autor es Pierrot (Barcelona, 1942-2011), quien oficia además como compilador y editor —a la manera, tan querida suya, de un maestro de ceremonias—, pues en este volumen se entrelazan sus recuerdos autobiográficos con un recuento, casi cronístico, de la escena trans de finales de la década de los setenta y de los ochenta junto a las entrevistas que fue efectuando a muchos de sus compañeros de tablas desde 1982. Quizás convenga aclarar que Pierrot es el nombre artístico de Antonio Gracia José, una de sus estrellas más poliédricas y populares durante aquellos años.

Memorias trans se antoja una obra singular tanto por su continente como por su contenido, tanto por sus voces narrativas como por la gama de temporalidades que transita, tanto por la hibridez del género literario que practica como por la de los géneros sexuales que retrata. El atractivo contenido textual que encierran sus páginas (enriquecido con una selección de material gráfico más que pertinente y muy de agradecer) se abre y se cierra con sendos paratextos que no conviene desdeñar. Al principio, una dedicatoria “A José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno español, por devolvernos la dignidad transexual, lésbica y gay” (Pierrot, 2006: s.p.) y, al final, un epílogo, justificativo y complementario, en donde, tras una cita de la activista trans Carla Antonelli (“Los sueños no son sólo sueños, vivimos en un periodo legislativo que nos dicen que éstos se pueden hacer realidad”), el trayecto culminado adquiere renovada significación política y simbólica:

Estas Memorias no tienen final.

Si arranca en los años setenta es porque coincidió con el inicio trans (transformistas, travestis y transexuales) en el mundo del espectáculo, de la primera asociación gay y el principio de mi carrera artística, tres acontecimientos que, por cierto, acaecieron en Barcelona. Desde entonces la lucha por el libre reconocimiento e identidad de género, fue avanzando con muchas dificultades hasta la llegada del PSOE al Gobierno con su presidente don José Luis Rodríguez Zapatero que ha culminado con el reconocimiento de unos derechos que, con la ayuda de una sociedad española más adulta y racional, nos han situado a la cabeza de las libertades colectivas a nivel mundial.

Muchas y muchos, demasiados, quedaron en el camino y para ellos debería ser (siéndolo), la dedicatoria de este libro, pero como soy de natural optimista prefiero hacerlo al primer heterosexual (y el adjetivo no es baladí) que desde el Gobierno me ha hecho sentirme orgulloso de ser catalán y español.

Muchas cosas quedan por hacer. En estos momentos se ha comenzado a cursar la iniciativa parlamentaria que devolverá la dignidad a las personas transexuales y, afortunadamente, tenemos un Gobierno que está demostrando que es también “para todos los españoles”. Cuidémoslo. Pero que no olviden que, con ellos o sin ellos, nosotros seguiremos en la lucha emprendida por asociaciones y colectivos, por lo que estas Memorias no tienen final. (233-234)

La alusión a la que será Ley 3/2007, de 15 de marzo, por la que se regula la rectificación de la mención relativa al sexo de las personas en los registros civiles, que fue la gran victoria de las asociaciones trans durante la legislatura 2004-2008 —o simplemente el merecido reconocimiento, ganado con sangre, sudor y lágrimas—, gracias al presidente Rodríguez Zapatero (y a Carla Antonelli, desde dentro de las filas socialistas, para qué negarlo), cifra parte de la significación colectiva y de la actualidad de este volumen.

En estas líneas se introduce, por partida doble, una significativa dosis de “orgullo” identitario, sexual y político. Sexual porque centraliza tanto la heterosexualidad “más adulta y racional” —que ha votado en las urnas al partido del Presidente del poder ejecutivo— como la heterodoxia estigmatizada, que remite al lema de Antonelli; es político porque explicita su filiación a una labor que incide, de paso, en dos realidades sentimentales / nacionales diferenciadas, la española y la catalana. Pero en este epílogo, igualmente, se introduce una interesante paradoja a propósito de la imposibilidad de cerrar unas Memorias que son la suma de una memoria individual (la del propio Pierrot) y de otra colectiva (la que combina con sus entrevistados), que anuncia entregas futuras o pretende ceder el testigo de “la lucha” a las generaciones presentes y venideras. La mayoría de los materiales incluidos han sido recuperados en el portal de internet de información trans de Carla Antonelli, en donde incorporó nuevas reflexiones y entrevistas con posterioridad a esta publicación impresa.

Estas Memorias trans aparecen segmentadas en quince capítulos, cada uno de los cuales suele recoger entre una o dos entrevistas, junto a otros testimonios: el orden no es estrictamente cronológico e inevitablemente unos contenidos se interrelacionan y solapan (o contradicen) con los otros. La lectura atenta de todo el libro permite reconstruir, en cualquier caso, una porción del rompecabezas de la escena y de las vidas trans más faranduleras, sobre todo las que giran en torno a la pequeña historia barcelonesa de los locales y de los espectáculos, a las rivalidades entre divas, a los propietarios ceñudos y a los artistas que acaban siendo empresarios, a las copas de alterne y a los amores imposibles, a las vidas más o menos rutilantes y a alguna que otra muy penosa muerte. A veces entre líneas, a veces con lujo de detalles, Pierrot y sus colegas van tejiendo un sencillo tapiz que logra recuperar unos espacios urbanos e inmuebles en la mayoría de ocasiones clausurados o destruidos: una microhistoria, marginal cuantitativamente, que gozó de una etapa de notable esplendor justamente durante una época histórica turbulenta (el tardofranquismo y la primera Transición).

Se trata de un ejercicio coral de memorias que, por supuesto, también quiere ser vindicación, aunque a menudo lo parezca muy poco —mucho menos de cuanto se sugiere en el epílogo citado—. Entre los locales figuran espacios casi tan legendarios como el Copacabana, El Molino, Gambrinus, Whisky Twist o Barcelona de Noche, pero también Paladín en San Sebastián, Bataclán en Bilbao, la Venta de Marcelino en Sevilla, Club Flamingo en Córdoba, Belle Époque en Valencia y Barcelona, Morrocco, Dimas, Centauros y, sobre todo, el Gay Club en Madrid. Entre los entrevistados merecen citarse por su indudable relevancia Madame Arthur, Violeta la Burra, Dolly van Doll, Paco España, David Vilches, Miguel de Mairena (más conocido como Carmen de Mairena), Bibi Andersen / Bibiana Fernández, Ángel Pavlovsky o Carla Antonelli, pero también se evoca a muchos otros artistas, como Amanda Lear, Jonson, Escamillo, María de la O, Lorena Capelli, Ely Yoen, Coccinelle, Pampanini, y a tonadilleros como Antonio Amaya, Pedrito Rico, Tomás de Antequera o Miguel de los Reyes. La lista, aun pareciendo extensa, es resumen y sólo constata la existencia de una red de locales de ocio que favorecieron también una sociabilidad gay y trans.

Uno de los rasgos textuales más llamativos del conjunto de relatos que tejen estas Memorias sería su valor inapelable como testimonio directo de aquella realidad y que su creíble sinceridad también se transmite a través de la espontaneidad y el tono coloquial del lenguaje empleado, afortunadamente poco pulido en las transcripciones: según afirma innecesariamente Pierrot (11) en su brevísima introducción, “el lector encontrará los propios juicios de valor en el ‘argot’ con que los mismos personajes lo expresan”. Explícita o implícitamente sabemos que muchos de aquellos que fueron estrellas del espectáculo trans procedían de familias obreras o que vivían en el medio rural más humilde y que unos y otros carecían de formación escolar básica, una carencia que se advierte en la textualidad memorial y que puede explicar históricamente, en última instancia, la entrada como huida en el circuito de la prostitución o del alterne.

Desde esta perspectiva, no cabe sino reevaluar también el siguiente factor de orden socio-económico —y cultural, si lo hacemos extensivo— que expone sin dilaciones, a la manera de una conciencia de clase, el propio Pierrot:

Cuando los años sesenta terminaban su mediocre existencia, cancaneaba por Barcelona convencido de que un maricón pobre era un maricón y que un maricón rico era un rico. No existía ninguna asociación gay y, por serlo, o te perseguían o te mataban. Unos pocos, a veces, podían escaparse formando parte del mundo del espectáculo y desde allí proyectarse hacia un futuro que se perfilaba austero, homófobo y gris. (15)

Nadie se sorprenderá al constatar que durante la larga noche franquista pudiera existir no sólo una doble moral en materia (hetero)sexual, sino también un factor clasista igualmente hipócrita en la represión de la (homo/trans) sexualidad. Una diferencia social y económica que podía llegar a ser brutal y que también reguló las interrelaciones sexuales homoeróticas. Memorias trans constituye un valioso testimonio de recuperación de la memoria sexual española, pues, aunque centradas en el mundillo del cabaret, contamos con muy pocos otros recuerdos de este calibre. Pierrot / Antonio Gracia también colaboró en muchos otros proyectos de recuperación de la memoria trans, como testimonia su colaboración en el portal de Carla Antonelli y su participación en el documental Madame Arthur, dirigido por Eduardo Gión en 2011.

Rafael M. MÉRIDA JIMÉNEZ

Fuentes primarias

PIERROT (2006), Memorias trans. Transexuales – travestis – transformistas, Barcelona: Morales i Torres.

— (2006), Un falo lo tiene cualquiera, Barcelona: Morales i Torres.

Memorias de Pierrot en el blog de Carla Antonelli: Pierrot Memorias trans / Ha fallecido Pierrot

Bibliografía

ARNALTE, Arturo (2003), Redada de violetas. La represión de los homosexuales durante el franquismo, Madrid: La esfera de los libros.

MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael M. (2016), Transbarcelonas. Cultura, género y sexualidad en la España del siglo XX, Barcelona: Bellaterra.

OLMEDA, Fernando (2004), El látigo y la pluma. Homosexuales en la España de Franco, Madrid: Oberon.

ORNIELLI, Cristina (2015), “Identidad(es) trans y memoria camp en la España de Pierrot”, Memorias, identidades y experiencias trans: (in)visibilidades entre Argentina y España, eds. Jorge Luis Peralta y Rafael M. Mérida Jiménez, Buenos Aires: Biblos, pp. 41-63.

Cómo citar este trabajo

MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael M. (2024), “Pierrot”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.