Roberta Marrero (Las Palmas de Gran Canaria, 1972 – Madrid, 2024) se presentaba a sí misma como “artista plástica y escritora. En mi adolescencia (que viví enfundada en un riguroso look gótico) fui diseñadora de camisetas de surf y profesora particular de dibujo técnico. Luego fui actriz, DJ y cantante. He sido esposa, madrastra e hija. Soy tía, cuñada y hermana. También soy una mujer trans” (2018: 7). La trayectoria de Roberta ha tocado muchos palos artísticos: ha colaborado como actriz en la película Descongélate! (2003) de Dunia Ayuso y Félix Sabroso, incursionado en el mundo de la música con los álbumes A la vanguardia del peligro (2005) y Claroscuro (2007), también en la narrativa (Tranquilas. Historias para ir solas por la noche [2019], recopilación de María Folguera y Carmen G. de la Cueva) o en la poesía con Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis (2022) y, por supuesto, su producción plástica que ha sido un elemento vertebrador de muchos de sus proyectos, no solo expositivos. Pero será la manera en cómo ha afrontado la construcción de su historia de vida la que abordaremos en esta semblanza.

Conocemos su trayectoria vital gracias a dos textos que conforman un original díptico en el que Roberta imbrica lo icónico y lo textual para narrarse biográficamente, pero también para homenajear las referencias culturales, artísticas, musicales y humanas que la ayudaron en su devenir polifacético. En 2015, Roberta Marrero asistió a los talleres de narrativa autobiográfica del artista Aitor Saraiba donde se trabajó la puesta en escena de la memoria a partir de los archivos personales, la escritura y el dibujo:

El primer día del taller tuvimos deberes para casa: escribe sobre el día que naciste y haz un dibujo. Así nació la historia del bebé verde. No tengo muy claro qué me llevó a escribir sobre mi infancia y mi transexualidad, no sé si fue un ejercicio de coraje [destacada la palabra por un círculo en color], una osadía [palabra igualmente rodeada por un círculo] o una necesidad de catarsis [también rodeada], pero el hecho es que lo hice. Al día siguiente cuando tuve que leer mi texto a mis compañeros, me tembló la voz y escribirlo en casa me revolvió hasta el tuétano de los huesos. Nunca antes me había expuesto así ante desconocidos, creo que ni ante mí misma. (s.p.)

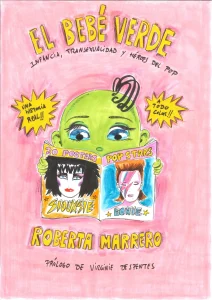

Este es el punto de partida de El bebé verde. Infancia, transexualidad y héroes del pop (2016), prologado por Virginie Despentes. El libro se plantea como espacio híbrido en el que lo escritural y lo visual se complementan figurando un cuaderno infantil de dos rayas o de hojas blancas, manuscrito (a veces una escritura escolar ceñida regularmente a las dos rayas, otras con la libertad gráfica del impulso, incluidos tachones) en el que se inserta el relato y, además, dibujos, frases, lemas de canciones, etc. El volumen no está paginado y ello ayuda a que su lectura nos introduzca eficazmente en una narración proteica y libérrima. El relato, protagonizado por ese “bebé verde”, la propia Roberta, comienza con la descripción de “El día que nací” y seguidamente con una fotografía dibujada (“Mi primera foto”) que reza contundentemente: “No nací ni hombre ni mujer, nací bebé. Necesito tiempo para saber quién soy…”.

En este recorrido vital de la infancia y adolescencia, la autora contrapone el mundo que le rodea, generalmente hostil, y el mundo interior que paulatinamente va levantando a partir de los retazos de esa cultura pop y otros referentes con los que se va identificando. En este proceso asistimos a los habituales episodios en las infancias trans: la incomprensión en el núcleo familiar (“Mis padres me castigaban y reprendían por estar con niñas y jugar con muñecas. Una vez incluso mi madre también me llamó maricón, cargando la palabra de un desprecio que todavía hoy me duele recordar”), la ausencia de modelos positivos, las agresiones y el aislamiento en la escuela (“Mi infancia se convirtió en un verdadero infierno. Pasé de ser una alumna más a ser el maricón con el que meterse, al que humillar y golpear”), los chantajes emocionales (con 13 años sus hermanos le piden que se corte su melena para despedirse de una madre agonizante para que la viera “como un hombre antes de morirse”).

La artista no solo desgrana en este cuaderno momentos dolorosos de su infancia y adolescencia, también incluye reflexiones sobre el bullying, la percepción de su “rareza” ante los ojos de los demás, la heteronormatividad, la disforia de género… Sin embargo, con 11 años, en 1983, tiene una experiencia que revoluciona su vida:

Una tarde estaba viendo la televisión con mi madre cuando de repente aparecieron unos ojos ultramaquillados en pantalla con una voz que decía “estos ojos que ven no son los ojos de una mujer, son los ojos de un hombre, los ojos de [entre tres signos de exclamación y tamaño superior de letra que excede los renglones] ¡¡¡Boy George!!! [Bajo el nombre el dibujo de una televisión con unos ojos maquillados. En la siguiente página continúa:] Era el programa “la tarde” de Pepe Navarro, y entrevistaban a Boy George con motivo de la visita a España con su grupo Culture Club. Ese día fue una revelación, una experiencia mística; había hombres que se maquillaban y se vestían de modo femenino [Dibujo de Boy George del que salen flechas informativas que indican: “Boy George en 1983”, “Maquillaje”, “Vestidos”. En la siguiente página añade:] Desde ese momento me obsesioné con Boy George y descubrí que él era sólo la punta de un iceberg de estrellas rutilantes que me ayudarían a saber quién soy, a ubicarme en el mundo [Cierra la página un dibujo de un “iceberg de estrellas” rodeado de estrellas y en el interior de ese pico triangular Boy George está en la punta y se rellena con nombres de referentes heterogéneos: Holly Woodland, The Ramones, Paloma Chamorro, Oscar Wilde, Quentin Crisp, RuPaul, Joan Crawford, Judy Garland…]. (s.p.)

El relato de superación de aquellas opresiones, miedos y violencias deberá mucho al acompañamiento de aquellxs a los que dedicará su segunda obra We Can Be Heroes (2018), prologada por Paul B. Preciado, con el gozoso subtítulo de Una celebración de la cultura LGTBQ+.

Este extraordinario trabajo está atravesado por una mirada desmitificadora de los estereotipos diversofóbicos y la reivindicación de las genealogías de la cultura pop como factor esencial de empoderamiento en las poblaciones LGTBIQ+, sobre todo en los años 80 y 90 (ya en El bebé verde había afirmado: “El pop salvó mi vida”). Esta mirada crítica parte de su propia experiencia como niña y adolescente en un ambiente familiar que no favoreció las preguntas y un universo escolar violento. La música y sus letras, películas, programas de televisión fueron sus guías en ese desierto de referencias en el que se crió. Este libro es un homenaje y un paseo ilustrado por los referentes que modelaron el imaginario disidente desde los años 70 hasta los años 2000: Ocaña, Bowie, Divine, Rocky Horror Picture Show, Grace Jones, RuPaul, Madonna, Boy George, Paloma Chamorro… Como ocurría en El bebé verde incluye reflexiones sobre violencias diversofóbicas (el bullying, la herencia nacionalcatólica del franquismo) o momentos cruciales en los movimientos disidentes como la crisis del sida y la estigmatización genocida de los primeros años:

No solo los enfermos fueron estigmatizados; todos y todas los que podríamos ser parte de grupo de riesgo también, aun estando sanos. Recuerdo que en aquella época te gritaban “sida” por la calle, como si fuera un insulto, y una vez que fui al médico de cabecera por una erupción cutánea, siendo muy jovencita, lo primero que este me dijo fue: “¿No será sida?” […] La sociedad debería pedir perdón por este tipo de actos y reflexionar muy seriamente sobre qué monstruosidades se esconden en su interior para demostrar semejante falta de empatía y respeto por la vida humana. Qué les lleva a crear demonios para sentirse a salvo, qué vacío hay en sus existencias para que necesiten crear a un “otro demonizado” para llenarlos, sintiéndose superiores. (124)

La estrategia de recrear constelaciones de personajes, grupos o temas forma parte de una “apropiación” o relectura del archivo histórico y cultural que ya había puesto en práctica en su primera obra, Dictadores (2015), en la que propone un conjunto de retratos de dictadores de variado pelaje (de Mao a Franco) sobre los que ha aplicado una manipulación “vandalizadora” contra el núcleo fascista de cualquier autoritarismo. Esta acción de parodiar la seriedad de la presentación tradicional del dictador, mediante el “tuneo” con los recursos de la mercadotecnia o del travestismo pop, logra desactivar su aura de intocabilidad. En este caso, sin embargo, revierte este carácter demoledor en pro de esa “celebración” que constituye un merecido homenaje a quienes conformaron la real educación afectiva y acompañaron a tantas personas disidentes.

En una intervención en el museo TEA (Tenerife Espacio de las Artes) en el año 2022, dentro del programa de/tra(n)s sobre sexilios trans, archivos y la posibilidad de “queerizar” el museo, Roberta propuso una hermosa reflexión sobre la memoria disidente y su proyecto artístico-biográfico:

Quiero volver lo profano sagrado y desacralizar lo sacro. Hay conceptos totémicos, intocables, monolíticos. El concepto “museo” es uno de ellos, los museos para mí no son solo el TEA o el Reina Sofía de Madrid, no solo el Louvre. El Archivo de la Memoria Trans argentino es un museo, Internet es otro, Youtube, Filmin, las revistas, los libros, las historias que se cuentan las vecinas y las comadres, nuestra memoria, la memoria de cada marica, de cada trans mayor, de cada exiliada, de cada monstrua que no quiere pertenecer al mundo de lo humano es también un museo, un archivo, una Biblioteca de Alejandría. (13)

Incluso en la antítesis de lo autobiográfico que significa lo autotanatográfico (es decir, una mirada proléptica sobre la propia muerte), Roberta dinamita lo sacro como cuerpo ciborg y se construye como reliquia trans para los chulos futuros en un poema que con ironía blasfema titula “Cuerpo incorrupto”, en el poemario Todo era por ser fuego (43):

Mi cuerpo trans, como el de Santa Teresa de Jesús, será

incorrupto

Por la silicona, las parafinas, los metacrilatos

Cuando haya muerto repartid mi cuerpo en reliquias,

como el de la Santa

Mis labios un relicario, mis tetas en una bandeja, mis

caderas en una urna, mi corazón travesti en una tumba

de cristal para que los chulos lo visiten

José Antonio RAMOS ARTEAGA

Fuentes primarias

MARRERO, Roberta (2016), El bebé verde. Infancia, transexualidad y héroes del pop, Barcelona: Lunwerg.

— (2018), We Can Be Heroes. Una celebración de la cultura LGTBQ+, Barcelona: Lunwerg.

— (2022), Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis, Madrid: Continta me tienes.

— (2022), César Moro. Espejo, exilio y deseo queer, Santa Cruz de Tenerife: TEA.

Bibliografía

FOLGUERA, María y Carmen G. DE LA CUEVA, eds. (2019), Tranquilas. Historias para ir solas por la noche, Barcelona: Lumen.

MARRERO, Roberta (2015), Dictadores, Valencia: Hidroavión.

Materiales adicionales

Descongélate! (2003), dirs. Dunia Ayuso y Félix Sabroso, El Deseo S. A.

Redes de Roberta Marrero: Instagram, Facebook

Cómo citar este trabajo

RAMOS ARTEAGA, José Antonio (2024), “Roberta Marrero”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.

http://www.masdime.udl.cat/profile/robertamarrero/