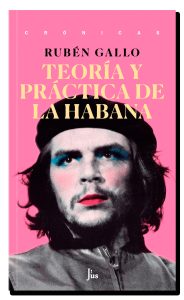

El académico Rubén Gallo (México, 1969) presentó en 2017 un sorprendente relato titulado Teoría y práctica de La Habana. Esto resultaba excepcional, pues anteriormente nos había ofrecido toda una serie de títulos atractivos y originales sobre temas principalmente mexicanos, a pesar de vivir, estudiar y trabajar desde su juventud en los Estados Unidos. Entre ellos se encuentran Heterodoxos mexicanos: una antología dialogada, con Ignacio Padilla (2006), Freud en México. Historia de un delirio (2013), Las artes de la ciudad. Ensayos sobre la cultura visual de la capital (2010) o Los latinoamericanos de Proust (2016). Pero en Teoría y práctica de La Habana dio a la imprenta otro tipo de texto ya no ensayístico, sino autorreferencial acerca de un semestre que pasó adscrito a la Universidad de La Habana, en el contexto del descongelamiento de las relaciones bilaterales entre la nación caribeña y los Estados Unidos.

El propio autor trata de definir su trabajo como novela, autoficción o novela con rasgos autobiográficos, sin clasificarla de forma definitiva, pero aquí nos interesa verla como una autobiografía, si bien no convencional, sí habilitada para proporcionar un sujeto autoconfigurado en el texto decididamente autobiográfico. Es pues, a nuestro juicio, una autobiografía de temática homoerótica en toda la extensión de esta clasificación genérica, pero de características peculiares que procuramos enumerar a continuación.

Nos encontramos con un sujeto autobiográfico que se está experimentando en el ejercicio pleno de su homoerotismo como condición omnipresente en el texto y, por lo tanto, lo situamos en el perfil de autobiógrafos mexicanos homoeróticos que hacen de su orientación sexo-afectiva no un peregrinaje, sino, por el contrario, un modo de acceder al mundo, considerarlo y potenciar tanto sus cualidades eróticas como sus posibilidades de realización en un movimiento cotidiano de afirmación personal, acceso a la realidad y elemento analítico para aquilatar la experiencia —como por otros caminos lo hacen Hernán Bravo Varela y Luis Felipe Fabre, por ejemplo—. Por ello, Gallo observa, sin preámbulos o explicación previa, casi exclusivamente los elementos homoeróticos de la cultura y cotidianidades cubanas, en detrimento de cualquier lectura, meditación o reflexión política, económica o social —que son las que en los textos mexicanos acerca del contexto cubano se han priorizado a través de las ciencias sociales y las humanidades, sobre todo, después de 1959—.

Impera un punto de vista que, al rehuir comprometerse con el contexto, procura evitar cualquier juicio crítico sobre la situación en la isla, aunque su experiencia factual se dé en la coyuntura política mencionada. Esto provoca que prevalezca una mirada idealizada, en la que se actualiza el mito del buen salvaje. En realidad es una mirada neocolonial, pues de acuerdo con Gallo las dificultades no aquejan a la población: esta se impone a las mismas de manera festiva, colorida, divertida e ingeniosa y con una oralidad exuberante. No se niegan estas cualidades, ni esta encomiable resiliencia social, sino que se muestran sin ningún contrapeso o reflexión crítica; así se impone la idealización respecto a la consideración referencial que matizaría el texto. Esta consideración cierra así sus posibilidades interpretativas.

Por el contrario, la mirada autobiográfica se centra en las posibilidades del ejercicio homoerótico, que se convierte en el motivo y la razón central de la vivencia y del texto. Por ejemplo, al valorar el estado calamitoso de las edificaciones del centro histórico habanero junto con el escritor Antón Arrufat, quien se convierte en su mejor aliado durante su estadía, se narra lo siguiente:

Mira nada más: si parece que la bombardearon. Yo, en cambio, veía el cielo diáfano, el mar azul que se extendía hasta el infinito, las construcciones color pastel, los rascacielos deslavados… y en primer lugar los mulatos sin camisa que paseaban por el Malecón.

—¿A ti te gustan los negros? —preguntó Antón. (Gallo, 2017: 84)

Como cualquier ¿turista?, Gallo ve lo que le place y no aventura ningún comentario acerca del porqué de esta pronunciada contradicción, que echaría a perder su experiencia y su recreación textual, pues ¿qué paseante está dispuesto a que su recorrido se vea empañado por la molesta adversidad nativa? Es importante notar cómo la mirada va de lo general del paisaje a lo particular de los cuerpos varoniles que lo embelesan. De ahí que la pregunta de Arrufat quede en el aire, o tal vez sea su naturaleza retórica no necesitada de respuesta lo que impere. Aquí se evidencia la hipersexualización del cuerpo negro para deleite de la mirada blanca y colonial, objetivando a esta población, desapropiándola de toda agencia humana y, por tanto, de cualquier preocupación. Este objeto del deseo siente, es todo sensualidad, pero no piensa, únicamente goza.

Ahora bien, hay una robusta raigambre literaria que sustenta el edificio autobiográfico. Así, encontramos la utilización más que ejemplar del paratexto literario. Esto no solo evidencia la profesión de Gallo, sino también su inmensa curiosidad intelectual, lo cual es manifiesto en la forma en que refuncionaliza fuentes literarias, textos científicos, discursos y consignas políticas y expresiones de la cultura popular, entre otros, en un ejercicio que parece indicar que todo es literatura o que la existencia misma es literatura. Incluso el título autobiográfico es un homenaje, relativización o manifestación irónica de los manuales utilizados profusamente durante los años de “construcción de la revolución”, donde se brindaban elementos teóricos en un área para ser puestos en práctica de manera efectiva. Lo mismo sucede con la tradición literaria homoerótica cubana, pues, aunque no se nombre o se nombre escasamente, se puede detectar la impronta de Severo Sarduy, Reinaldo Arenas y José Lezama Lima, quienes también recurren tanto a los elementos homoeróticos como a la hipérbole. Pero sí reconoce a Guillermo Cabrera Infante como un notable escucha del habla cubana que a Gallo le interesa también registrar, lográndolo con singular pericia.

Al respecto, en cuanto a manejo del lenguaje, el texto presenta un pronunciado uso de la hipérbole. Esto se debe a la frecuencia de esta figura retórica en el habla cubana, pero igualmente para subjetivar la experiencia factual y convertirla en artificio literario. Así, accedemos a la verosimilitud subjetiva, es decir, la forma en que el enunciado transporta y transforma las significaciones del sujeto en el momento de la enunciación. En este caso, todo redunda, se entiende, se subjetiva hiperbólicamente: la belleza masculina, la extravagancia travestida, las historias de vida, las relaciones sociales y amorosas, las anecdotizaciones más variadas y excéntricas, el sabor de los alimentos, la imponencia del paisaje, entre otras consideraciones en las que Gallo focaliza su atención. En su poder transformador, la hipérbole desdice la exactitud en favor de la fidelidad, se inclina ante la significación del motivo referencial.

Hay un caso particular que nos parece reúne tanto la insistencia textual homoerótica como la hiperbolización como registro escritural que subjetiva esta peculiar autobiografía. Se trata de la tematización de la leche. Esta es consumida con singular fruición y constancia tanto por el autobiógrafo como por un acompañante académico de origen cubano, pero establecido desde niño en España, quien realiza investigaciones sobre arquitectura en La Habana. Este consumo y los avatares para adquirirla recaen en la resemantización de la palabra “leche” como eufemismo de semen en la cultura cubana, y en otras latitudes hispanohablantes. En este sentido, la leche-semen se puede entender como el alimento primigenio que en el acto de amamantar crea un vínculo y mundo perfectos y cerrados entre madre e hijo, en los cuales el exterior no existe y la satisfacción es plena. La leche-semen buscaría, entonces, algo parecido a través de la sexualidad adulta.

La tematización continua condensa la fuerza del deseo frente a cualquier restricción. Por ejemplo, se habla de la leche-semen y se afirma que la abstinencia sexual se conoce como “estar hecho queso” en el habla cubana, es decir la “leche” no expulsada o consumida se convierte en queso, en cuajo. A continuación, el autobiógrafo menciona las comunidades menonitas, productoras de leche y queso, y en un juego de palabras afirma su anhelo de pertenecer a la “secta de los mamonitas”, es decir, quien mama, quien gusta de la felación. De esta forma, se refuerza el juego semántico popular que el significante “leche” adquiere a través de su significado netamente sexual y profundamente homoerótico.

Este proceso central en la autobiografía llega a su paroxismo cuando Gallo “con bigotes de leche” besa apasionadamente a Nicolás, el cubano transterrado, quien también tiene “bigotes de leche”, lo cual marca el inicio de una profunda inmersión en lo erótico, lo sexual que es descrito como “sumergirse en una mar de leche” donde se pierde toda voluntad, todo raciocinio, solo el cuerpo se entrega a sensaciones que lo invaden por todos los flancos, la experiencia concluye con la reflexión “que nunca más gozaría un baño de leche como ese” (Gallo, 2017: 68-69). Todo el pasaje es bellísimo y demuestra la maestría escritural del autobiógrafo.

En breve, Teoría y práctica de La Habana es un texto escrito con maestría, con una gran facilidad para reproducir la oralidad cubana que contrasta con el registro de habla de Gallo. El texto brinda una subjetivación de la experiencia homoerótica particular de un académico mexicano, quien vive y labora en los Estados Unidos, y configura un sujeto homoerótico en pleno goce de sus elecciones sexuales en el peculiar contexto insular. Es una autobiografía centrada en un espacio-tiempo delimitados, netamente hiperbólica y magistral en su factura.

Humberto GUERRA

Fuentes primarias

GALLO, Rubén (2017), Teoría y práctica de La Habana, Ciudad de México: Jus.

Bibliografía

CRUZ, Juan (s/f). “Entrevista con el escritor Rubén Gallo: Cara o cruz”, El País. Acceder

GUERRA, Humberto (2019), “Del silencio al desinterés. La temática homoerótica en cuatro autobiógrafos mexicanos: Monsiváis, Novo, Blanco y Bravo Varela”, Entre lo joto y lo macho. Masculinidades sexodiversas mexicanas, eds. Humberto Guerra y Rafael M. Mérida Jiménez, Barcelona y Madrid: Egales, pp. 119-154.

GUERRA, Humberto (2023), “La hipérbole y la leche: estrategia autobiográfica en Teoría y práctica de La Habana de Rubén Gallo”, Escrituras autobiográficas: estudios hispanoamericanos, coord. Angélica Tornero, Cuernavaca: Juan Pablos Editor-Universidad Autónoma del Estado de Morelos-Ediciones Mínimas, pp. 107-122.

GUERRA, Humberto (2021), “Cuba exótica y homoerótica: Rubén Gallo y Daniel Link”, Estudios y argumentaciones hermenéuticas, vol. 6, coord. Marco Antonio Molina, México: UAM- Xochimilco, pp. 183-196.

Cómo citar este trabajo

GUERRA, Humberto (2024), “Rubén Gallo”, en Catálogo de memorias disidentes, MASDIME – Memorias de las masculinidades en España e Hispanoamérica, Universitat de Lleida, fecha de consulta.