Pedro Lemebel

Hijo de una familia humilde con antecedentes mapuches, Pedro Lemebel (1952-2015) nació en un modesto barrio suburbano de Santiago de Chile (Zanjón de la Aguada). Santiago llegó a ser “su” ciudad, el lugar imprescindible para su actividad artística. Tras estudiar en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y titularse de profesor de Artes Plásticas, conoció a algunas personas emblemáticas de la resistencia contra la dictadura de Pinochet: Nelly Richard, Diamela Eltit o Raquel Olea. Sin embargo, en el campo artístico nunca se identificó con la llamada “Escena de Avanzada” y sus representantes “intelectuales”. En el umbral de los años ochenta publicó su primer cuento sobre un chico que se prostituye. A lo largo de su vida, Pedro Lemebel se convertirá en la figura clave de la comunidad marginalizada, pero políticamente activa, de su país y en el representante emblemático de las minorías marginalizadas en toda América Latina. Consiguió atraer la admiración de autores como Roberto Bolaño y Carlos Monsiváis.

Leonardo

Leonardo (seudónimo, 1982-2013) fue un joven originario de Puebla, el primero de su familia en acceder a estudios superiores en la universidad pública estatal, logrando realizar estudios de posgrado. Vivió su infancia y adolescencia en una pequeña comunidad rural de población campesina cuyos habitantes, en el mejor de los casos, apenas superaban el nivel de pobreza. Es por ello que la expectativa de formación académica para sus jóvenes apenas llega al nivel medio superior, antes de ingresar al mercado de trabajo como obreros, campesinos o comerciantes, mayoritariamente. Por esa misma razón las expectativas son igualmente claras en lo relativo al matrimonio: casarse jóvenes y procrear relativamente pronto. Leonardo no las cumplió.

La Lita

La prisionera apodada “La Lita” (Buenos Aires, 1905-¿d. 1944?) fue entrevistada en la cárcel de Buenos Aires en 1940 por un criminólogo y se describió como una “marica seria”. También se refirió a la práctica de conocer hombres en espacios públicos y acostarse con ellos (Ficha 2531). Cuando nació en 1905, su sexo fue clasificado como masculino. Sin embargo, La Lita le explicó que desde los ocho años había aprendido a usar maquillaje y ropa femenina para atraer a los hombres. Según el criminólogo, las relaciones homosexuales cimentaron la psique femenina de La Lita; desde sus primeros encuentros con un compañero de clase, “su vida continuó en idéntico ritmo, era una mujer, pues se sentía mujer y procedía como tal”. Aunque intentó trabajar con su padre en el campo, pronto se dio cuenta de que no estaba hecha para esa vida. Según la transcripción de la entrevista, La Lita afirmó:

Lola

La historia de Lola (Barcelona, 1965-¿?) quedó recogida en el primero de los anexos de Transgenerismos. Una experiencia transexual desde la perspectiva antropológica (2006) de Norma Mejía (2006: 343-370), ensayo autoetnográfico resultado de su tesis doctoral en Antropología. Este anexo, titulado “Entrevista. Lola, una superviviente”, consiste en la transcripción de un diálogo de 27 páginas que Mejía realiza a Lola sobre su historia de vida como mujer transexual en la España de los 70, 80 y 90. La entrevista se enmarca dentro del conjunto testimonial que significa el volumen, donde aparte de las experiencias de la propia autora, encontramos múltiples historias sobre las diferentes personas trans —principalmente mujeres— que ha ido conociendo a lo largo de su vida, configurando una obra de inmenso valor biográfico y autobiográfico en el contexto de las textualidades trans en España. La entrevista a Lola destaca no solo por ser un testimonio directo en el que relata su historia de vida —uno de los cuatro de este tipo que aparecen en el libro— sino por ser también el más largo y completo.

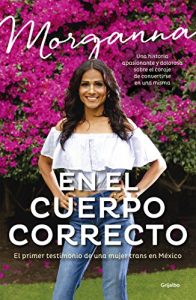

Morganna Love

Aleizah Morganna Martínez Bautista, conocida por su nombre artístico Morganna Love (San Miguel de Allende, Guanajuato, 1980), es una actriz y cantante mexicana. Cuenta con más de quince años de trayectoria, se ha dedicado a la ópera y a otros géneros musicales y ha participado en varias producciones fílmicas. El documental Made in Bangkok del cineasta Flavio Florencio fue un parteaguas en su carrera. En éste se plasma su transición a mujer a partir de un sueño: ganar un certamen de belleza en Tailandia y así poder pagarse la cirugía de reasignación de sexo. El documental nos adentra en Morganna y en el desafío y la presión de un certamen de belleza, Miss International Queen, celebrado en Bangkok en 2012, en el que la artista mexicana impactó por su voz y su canto; sin embargo, no resultó ganadora. Un asunto azaroso, mágico, no del todo planeado, consiste en que su historia fue escuchada por el prestigioso cirujano tailandés Preecha Triewtanon y así la cantante mexicana logró su cometido, someterse a la cirugía de reasignación de sexo durante su estadía en Tailandia. El estreno fue en 2015 y obtuvo varios premios y nominaciones, como el reconocimiento al mejor documental en el Festival de Cine de Guadalajara y una nominación a mejor documental de los premios Ariel. La edición de la revista Forbes de 2020 la incluyó en el listado de las 100 mujeres más poderosas de México.

Ana M. F.

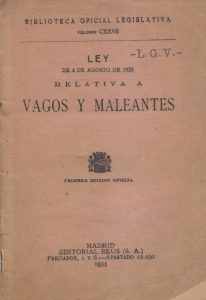

Juan Pablo M. nació en Madrid en 1950, pero acabaría siendo conocido como “la Ana”, “la Fifi” o “la Fresa”. Con 25 años empieza un proceso de cambio de sexo legal al tiempo que sufre una serie de detenciones policiales por “invertido y buscar invertidos” al sospechar que ejerce la prostitución: su género femenino y su sexo / nombre masculino en el DNI plantean una contradicción a las autoridades. Así, en 1975, es detenido/a “cuando se hallaba en las Ramblas [de Barcelona] haciendo ostentación de su condición de homosexual, yendo totalmente maquillado con pendientes y ropa de mujer”, según el informe policial conservado en su expediente del Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Cataluña.

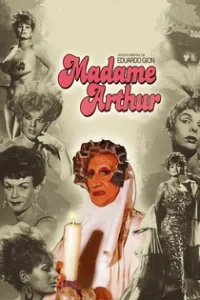

Madame Arthur

Modesto Mangas Mateo (Villavieja de Yeltes, 1923-Barcelona, 1999) fue rebautizado en varias ocasiones. En sus primeras actuaciones como imitador de estrellas, a los catorce años, respondía al nombre de Modesto de la Alhambra. Después de trabajar junto a La Penalti como boys para Celia Gámez, saltando de una representación a otra y conociendo el mundo de la noche y de la homosexualidad en la década de los cuarenta, Modesto se vio obligado a recuperar su nombre oficial para acudir al Servicio Militar. Tras este forzoso paréntesis, emigró y acabó actuando en el Carrousel de París y en el Genoux de Berlín. Hacia 1950, volvió a España, aunque la enfermedad de su madre y los consejos de un religioso le retiraron temporalmente del cabaret para dedicarse al servicio doméstico. Tras esa pausa, a inicios de los sesenta, fue contratado en el Gambrinus de Barcelona, adoptando el sobrenombre de La Tula. Con la llegada del Carrousel de París a la capital catalana, tomó otro bien distinto, Madame Arthur, que evocaba uno de los locales travestís más exitosos de Francia. Y ese no fue su último cambio, puesto que, cuando entró a trabajar en el Barcelona de Noche en los años setenta, se hizo llamar Míster Arthur. Con este amplio abanico de nombres, nos acercamos a uno de los referentes indiscutibles del universo trans durante la dictadura franquista y la Transición española.

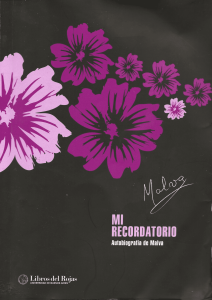

Malva

Nacida en tierras chilenas, Malva (Antofagasta, c. 1926-Buenos Aires, 2015) decidió probar suerte en Argentina a los 17 años en compañía de otras “maricas” que, como ella, querían huir de un entorno familiar asfixiante. Cruzaron a pie la cordillera de los Andes, en una travesía memorable, y llegaron a Mendoza. Tras un breve periodo en esa provincia, hacia 1943 Malva se radicó en Buenos Aires, donde entró en contacto con la subcultura homosexual y en donde desempeñó diversos trabajos, desde ayudante de cocina a modista. Fue encarcelada en numerosas ocasiones debido a su visible afeminamiento. Precisamente en la cárcel la rebautizaron como “Malva”, nombre que adoptó de allí en adelante.

Jaime Manrique

Jaime Manrique (1949-) pertenece al selecto grupo de autores —entre los que también se contarían Oscar Hijuelos, Sandra Cisneros y Junot Diaz— que han abierto espacios emocionales y discursivos para la emergencia de las letras latinas en el panorama literario norteamericano. La obra de Manrique, sin embargo, se distingue de las demás porque se desenvuelve en la intersección entre lo latino y lo queer. Novelas como Latin Moon in Manhattan / Luna latina en Manhattan (1992) y varios de los relatos de Twilight at the Equator (1995) se erigen como narraciones pioneras de las latinidades queer y exploran cuestiones que van desde la subjetividad híbrida del migrante y la gestión compleja del bilingüismo español-inglés hasta la homofobia o el impacto del sida en la comunidad latina y queer de Nueva York. Protagonizadas por Santiago, una suerte de heterónimo del mismo Manrique que ya aparece en su opera prima El cadáver de papá (1978) —a nadie escapa que Jaime y Santiago son el mismo nombre—, estas narraciones se inscriben lúdicamente dentro del ámbito de la ficción de inspiración autobiográfica. A fin de cuentas, la hibridez es una de las marcas de identidad de la literatura manriqueña: el escritor colombo-americano es autor de una obra inclasificable y deliciosamente promiscua, que se desliza en los intersticios de varios géneros, disciplinas e idiomas.

La Margot

Los testimonios de Antonio Campos (Bétera, 1948), incluidos en su texto autobiográfico Margot: El maquillaje son mis personajes (2018) y, especialmente, en el ensayo de Juan Barba y Rafael Solaz titulado La Margot. Un paseo por el transformismo valenciano (2021), inciden en ideas relevantes para una reflexión histórica sobre las identidades y las experiencias trans españolas. Empecemos por su procedencia. Nació a unos treinta kilómetros de Valencia, en la dura postguerra. Que se hable de vidas queer en un espacio excéntrico, siempre invita a la reflexión sobre el modo en que construimos nuestro pasado. Muchas vidas de la constelación trans se localizan en los principales centros urbanos del país, Madrid y Barcelona. Lo rural, y, en el caso que nos ocupa, Valencia, suele quedar fuera de consideración a pesar de los aspectos inescapablemente queer de elementos centrales a la identidad de los valencianos. Las relaciones entre individuo y cultura se juegan de una manera distinta en esta geografía. Y en Valencia se dio una intensa cultura del espectáculo centrada en torno al transformismo, reflejo, acaso, de tradiciones carnavalescas muy propias del lugar. El periodista Rafa Marí, en el mencionado ensayo (Barba y Solaz, 2021), habla de las relaciones entre el disfraz y las celebraciones falleras. El trabajo de Juan Barba ha revelado multitud de locales y artistas ya desde principios del siglo XX, aunque la documentación resulta realmente prolija en los años de la Transición.