La Bella Otero

Las páginas publicadas por el Dr. Francisco de Veyga en el año 1903 con el título “La inversión sexual adquirida. Tipo profesional: un invertido comerciante”, en los Archivos de Psiquiatría y Criminología Aplicadas a las Ciencias Afines…, han sido revisadas por la crítica durante las últimas décadas como uno de los documentos más singulares que poseemos en torno a la configuración de las identidades “homosexuales” y “trans” en el Buenos Aires de finales del siglo XIX y principios del XX. Entre los testimonios recopilados nos topamos con el de “La Bella Otero” (¿Cádiz, 1880? – ¿Buenos Aires, d. 1915?). De hecho, según afirmaba Osvaldo Bazán (2006: 108) en su Historia de la homosexualidad en la Argentina, esta revista, editada entre 1902 y 1913, debiera considerarse “el mejor registro que nos ha quedado de la vida marica a principios de siglo”, pues por sus páginas transitan muy diversas personas que informaron al Dr. De Veyga, profesor de Medicina Legal, sobre sus peripecias vitales y eróticas en los márgenes sociales y sexuales: “Aurora”, “Aída”, “Rosita de la Plata”, “Manón” y “La Bella Otero” se cuentan entre ellas. Justamente, el artículo al que aludo alberga un breve documento, calificado como autobiográfico, de quien es presentado como “Luis D.” / “La Bella Otero” y que refleja, de manera solo hasta cierto extremo insólita, parte de un universo del que disponemos de escasos testimonios en primera persona.

Juan Bernier

Juan Bernier Duque (1911-1989), hijo de familia de pequeños propietarios, pasó sus primeros nueve años en La Carlota en un ambiente acomodado, según nos narra en sus recuerdos de los años 1918-1919. En 1920 se trasladaron a Córdoba capital por razones de trabajo de su padre. En esta ciudad, a la que estará ligado toda su vida, fue creciendo su interés por la arqueología y el patrimonio, expresado en sus notas diarísticas por el asombro y la fascinación hacia la arquitectura religiosa y los rincones singulares que va descubriendo en su deambular adolescente. También se inició durante esos años su vocación de flâneur y la creciente curiosidad por la vida nocturna que será esencial para entender su sensibilidad transgresora. Simultanea sus estudios de Derecho y Magisterio en Sevilla.

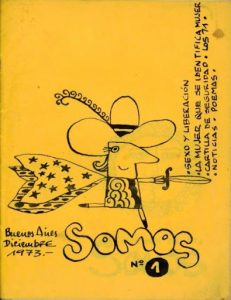

Dante Bertini

Bajo el seudónimo “Maxo”, el dibujante e ilustrador Dante Bertini (Buenos Aires, 1945-2025) colaboró entre 1973 y 1974 en el boletín clandestino Somos, del Frente de Liberación Homosexual argentino, realizando tapas, dibujos y artículos. Esta revista fue una de las pioneras en el mundo de la prensa liberacionista homosexual en castellano. A pesar de esto, ubicar a Bertini fue una tarea ardua: Maxo aparecía como una figura clave pero borrosa para la mayoría de sus compañeros del FLH. Finalmente, el investigador Juan Quiroz logró ubicar al artista en Barcelona y le entrevistó en 2017 para el blog de archivos queer Moléculas Malucas. En este diálogo, Bertini habló por primera vez de su vida, de su trabajo en Somos y de la persecución a los homosexuales entre las décadas de los sesenta y ochenta.

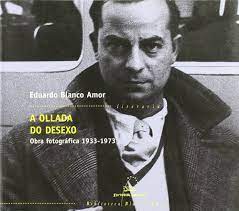

Eduardo Blanco Amor

Eduardo Blanco Amor (Ourense 1897-Vigo 1979) está considerado uno de los escritores más importantes del canon literario en lengua gallega. A esmorga (1959), su conocida novela, adaptada al cine y al teatro en varias ocasiones, está considerada una de las obras más importantes del siglo XX gallego. En 1919 emigró a Argentina, donde desarrolló una importante labor intelectual. Ejerció a lo largo de su vida de periodista, profesor, conferenciante e incansable fotógrafo. Tuvo un contacto importante con la vanguardista Generación del 27, entablando una intensa amistad con García Lorca en los últimos años de su vida, antes de ser asesinado. Realizó innumerables viajes y tuvo una vida itinerante; con 68 años, volvió a su Galicia natal. Su homosexualidad, tanto en su obra como en su vida, le causó problemas con la censura y el desprecio de muchos de sus compañeros de generación. La presente ficha se concentra en su creación fotográfica.

José Joaquín Blanco

En el desarrollo de la percepción y subjetividad del sujeto homosexual mexicano la figura de José Joaquín Blanco (Ciudad de México, 1951) resulta transformadora, pues optó por soluciones vitales y retóricas que configuran al yo homosexual como ser tanto político como agente y ya no un simple ente pasivo, supeditado a la mirada y parecer de la sociedad heteronormativa. A la manera de Salvador Novo y Carlos Monsiváis, Blanco podría haberse quedado satisfecho en su posición privilegiada como cronista; en realidad, se ganó un lugar prominente dentro de este género en el último tercio del siglo XX y en la actualidad se dedica casi exclusivamente a los estudios filológicos novohispanos y áureos. Sin embargo, en él se manifestaron inquietudes políticas de forma novedosa, inédita hasta entonces (principios de la década de 1980). Es cuando publica en el suplemento Sábado del periódico Unomásuno un texto fundador para las homosexualidades en México: “Ojos que da pánico soñar” (1979, reeditado como parte de un libro, Función de medianoche, en 1986), en el que delinea la necesaria vinculación entre disidencia sexual y ejercicio político liberador.

Hernán Bravo Varela

La autobiografía “Historia de mi hígado”, de Hernán Bravo Varela (Ciudad de México, 1979), ha tenido dos impresiones. Forma parte del libro Historia de mi hígado y otros ensayos (2010) y se incluye en un volumen colectivo de textos clasificados como “autorretratos fugaces” (2011). Pero, a diferencia de algunos de sus compañeros del libro colectivo, el texto de Bravo Varela responde a una necesidad autoral propia, no es producto de invitación alguna, compromiso u oportunidad de publicar. En realidad, en su concepción original, esta “Historia de mi hígado” se inserta en una serie de ensayos de fuerte raigambre personal y cierra la primigenia publicación de manera significativa.

Egmont de Bries

Egmont de Bries (Cartagena, 1890-Barcelona, ¿d. 1936?) fue uno de los imitadores de estrellas españoles más reconocidos a nivel internacional. Durante la sicalipsis propia de principios del siglo XX, en las salas de variedades se popularizó el fenómeno de los varones cupletistas que, vestidos de mujer, interpretaban números de canto y baile, asiduamente imitando a populares figuras del espectáculo (Arce Bueno, 2019). Hasta donde tenemos constancia, la mayoría de imitadores de estrellas solo llevaban a cabo las funciones sobre los escenarios, como muchas travestis o drag queens actuales. No obstante, su visibilidad durante la Edad de Plata les emplaza en la genealogía trans española, como algunas investigaciones han señalado (Mérida Jiménez, 2016). Aunque en su mayoría se trataba de homosexuales, no podemos afirmar que sea el caso de Egmont de Bries, quien siempre trató de enfatizar su éxito entre las mujeres.