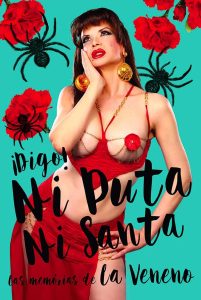

Cristina Ortiz, La Veneno

Resulta difícil discernir entre Cristina Ortiz (Adra, Almería, 1964-Madrid, 2016), por así decir, y La Veneno. Entre persona y personaje. Para bien o para mal, su fama estuvo siempre ligada a la televisión. Primero, en 1996, cuando la periodista Faela Sainz la entrevistó en la zona frecuentada por prostitutas del Parque del Oeste de Madrid —una entrevista que forma parte de la historia de la televisión en España—. Inmediatamente después, en sus posteriores apariciones en los programas Esta noche cruzamos el Mississippi (1996-1997) y La sonrisa del pelícano (1997). Y finalmente, a través de la serie Veneno (2020), creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi (“Los Javis”), que trajo la fama póstuma a Cristina Ortiz tanto entre el público español más joven como a nivel internacional: “Todo me lo he ganado yo con esta cara, con este cuerpo, con estas tetas y con esta polla que llevo colgando”.

Antonio Palacios Patiño

Antonio Palacios es referente obligado en la historia de las masculinidades disidentes en la Ciudad de Querétaro, urbe mexicana en donde nació en 1954. A la mitad de la década de 1970 se independizó del núcleo familiar e inició su carrera como empresario-estilista de gran éxito. Paralelamente y después de sus horas de trabajo, encabezó el movimiento travesti de la localidad.

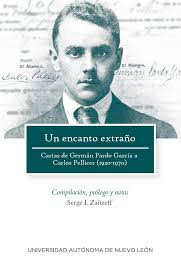

Germán Pardo García

Las cartas del colombiano Germán Pardo García (1897-1977) al mexicano Carlos Pellicer (1902-1991) son un testimonio intenso y, por muchos momentos desgarrado, de un amor que se rompe. También de una amistad a la distancia, marcada por la devoción y por la añoranza. De tránsitos y ambivalencias, de dudas y certezas poéticas, de aislamiento y cobijo, la personalidad de Pardo García se muestra inestable, vulnerable y apasionada en las misivas. La suya es una voz que cambia su geografía y vida entera por el recuerdo de días felices, por un amor que se va frustrando hasta terminar en la derrota. El papel del amante en continua espera será constante en Pardo García, aunque no el único. El rescate de estos textos íntimos es importante por diversos motivos literarios y culturales.

Patricio

Patricio (seudónimo) nació en 1988 en un lugar al que llama “mi pueblo”, un municipio en el norte de Puebla, situado a unas tres horas de la capital del estado y a casi cuatro horas de la capital del país. Es el quinto hijo de seis hermanos. En su infancia, su padre los abandona y se va a vivir a Ciudad de México para casarse con una de sus tías maternas. Actualmente Patricio vive solo con su madre, a quien califica de “muy machista”, razón por la cual nunca le ha confesado que es gay. Dice que le ha escuchado varias veces insultar a los “putos” que salen en la televisión, algo que le ofende, aunque también a veces le hizo sentirse temeroso porque podría correrlo de la casa si se enterara. Pero cree que su madre intuye que es gay, pues en una ocasión ella se puso a esculcar una maleta en donde él guardaba todas sus cosas: vestidos, zapatos, pelucas. Su madre no le dijo nada, aunque él notó que estuvo seria durante un tiempo.

Pablo Pérez

Pablo Pérez (1966-) es escritor y traductor de francés y trabajó como asesor literario para la editorial Emecé. Durante tres años, entre 2010 y 2013, publicó una columna semanal titulada Soy positivo en el diario argentino Página/12, en la que hablaba sobre las experiencias de diferentes personas que viven con el virus. En 2018 reunió estas columnas en el libro Positivo: Crónicas con VIH.

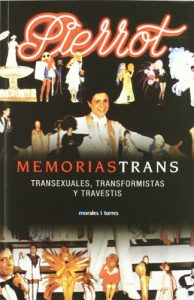

Pierrot

A pesar de su factura estilística y de su escasa difusión, consecuencia directa de la modesta distribución de la casa editorial que las alumbrara, en junio de 2006, Memorias trans. Transexuales – travestis – transformistas debieran convertirse en lectura obligatoria de todas aquellas personas interesadas en las escrituras de la sexualidad de la segunda mitad del siglo XX español. Su autor es Pierrot (Barcelona, 1942-2011), quien oficia además como compilador y editor —a la manera, tan querida suya, de un maestro de ceremonias—, pues en este volumen se entrelazan sus recuerdos autobiográficos con un recuento, casi cronístico, de la escena trans de finales de la década de los setenta y de los ochenta junto a las entrevistas que fue efectuando a muchos de sus compañeros de tablas desde 1982. Quizás convenga aclarar que Pierrot es el nombre artístico de Antonio Gracia José, una de sus estrellas más poliédricas y populares durante aquellos años.

Susana Pinta Silva

El drama de la transexual uruguaya es un folleto de 22 páginas, publicado por Susana Pinta Silva (Montevideo, 1943-¿?) en 1974 en Buenos Aires, que fue vendido por la propia autora en colectivos y puestos de diario para recaudar fondos para su operación de cambio de sexo. El testimonio de Susana no adquiere la tradicional estructura de la memoria autobiográfica, pues, aunque recupera la historia de su niñez e infancia, se enfoca principalmente en la descripción de su presente, con el objetivo de empatizar con el lector y sensibilizarlo en relación a su padecimiento con el fin de obtener donaciones para realizar su operación en Estados Unidos y poder, finalmente, casarse.

Álvaro Pombo

Álvaro Pombo García de los Ríos (Santander, 1939) nació, apenas terminada la Guerra Civil española, en el seno de una conocida y acomodada familia santanderina. Se educó en instituciones religiosas de Santander y Valladolid. Estudió Filosofía y Letras en las universidades de Madrid (Complutense) y Londres (Birbeck College). Trabajó como docente en el Colegio Tajamar de Vallecas, de donde fue despedido al hacerse pública su homosexualidad. Se autoexilió en Londres durante once años (1966-1977). A su regreso a España comenzó una brillante carrera literaria que le llevaría, en 2002, a la Real Academia Española, apadrinado por Luis Mateo Díez, Luis María Ansón y Francisco Rico, cubriendo la vacante dejada por Pedro Laín Entralgo: “Fue no el primer gay en la Academia (obviamente, tan nutrida) pero sí en salir públicamente del armario como académico electo e investido. En suma, el primer respetable académico que posee en sus vitrinas el torso viril del premio Shangay” (Villena, 2006).

José Santa Ana Porras Alcocer

Con Memoralia de aceras olvidadas: Una semblanza gay de la Ciudad de México (2019), José Santa Ana Porras Alcocer (1949-) se unió a un grupo de autobiógrafos mexicanos que han hecho de su vida sexoafectiva un área importante de su existencia, tan importante que se han dedicado a su textualización. Junto a Salvador Novo y Elías Nandino, pasando por José Joaquín Blanco y llegando a Hernán Bravo Varela y Gabriel Canales, Porras contribuyó a un canon autobiográfico mexicano homoerótico que parecía no existir, pero que se está descubriendo como irreverente, desestigmatizador, fuera de las patologías y presente, sobre todo, en todos los recovecos de la inmensa y lujuriosa Ciudad de México.

Emilio Prados

Emilio Prados nació en Málaga el 4 de marzo 1899 en el seno de una familia de clase media acomodada. Fue desde muy joven un hombre enfermizo a causa de una deficiencia de tipo respiratorio que no impidió, sin embargo, su decidida participación en la Guerra Civil de España en defensa de la República. A partir de 1939 se instaló en la Ciudad de México donde, a pesar de unos recursos muy limitados y de una salud cada día más precaria, siguió dando muestras de su dedicación y compromiso con los más débiles. Allí murió a punto de cumplir los 63 años el 24 de abril 1962.