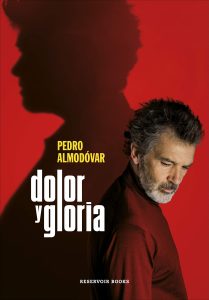

Pedro Almodóvar

Infancia rural manchega (pero no sólo manchega), colegio de curas, llegada a Madrid donde se convierte en actante y leyenda de la vida nocturna durante la pre-Movida, funcionario en Telefónica y director de cine independiente. Triunfo internacional, glamur y espectáculo, los peligros de la fama, tensiones múltiples, relaciones de amor (y de no tanto amor) con sus intérpretes, admiración infinita y rechazo hostil, soledad y gregarismo, problemas de salud, prestigio empresarial. Los hechos de la vida de Pedro Almodóvar (1949-) son, en general, bastante conocidos, divulgados de manera consistente en sus propias declaraciones desde principios de los años ochenta. Sin embargo, los hechos no son nada. O son poca cosa. La escritura autobiográfica va más allá de los hechos y lo cierto es que el trabajo de Almodóvar como cineasta nos ha dejado una imagen de su experiencia que matiza casi cada uno de estos datos.

José Amícola

Nacido en Buenos Aires en 1942, José Amícola es un reconocido docente e investigador, especialista en autores argentinos como Roberto Arlt, Julio Cortázar o Manuel Puig, y pionero en el abordaje de los estudios de género y las teorías queer en el ámbito hispanoparlante: su monografía Camp y posvanguardia. Manifestaciones culturales de un siglo fenecido (2000) fue uno de los primeros libros en recoger las aportaciones de teóricas como Judith Butler y Eve Kosofsky Sedgwick en el análisis de textos literarios argentinos y latinoamericanos.

Carla Antonelli

En los últimos años, la labor pública y activista de Carla Antonelli (Güímar, Tenerife, 1959) ha constituido una fundamental referencia en la consecución de derechos para la diversidad sexogenérica y, especialmente, de las personas trans. En su larga trayectoria como política —bien como parte de los órganos internos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), bien como primera diputada trans en la Asamblea de Madrid de 2011 a 2021 y su actual cargo de senadora por la Comunidad de Madrid—, Carla Antonelli ha participado en gran parte de los procesos de aprobación de las leyes a favor de los colectivos sexodiversos. Su compromiso no ha estado exento de varios momentos de confrontación con su propio partido ante la tibieza con la que abordaba la consolidación de los derechos para las personas trans (en 2006, amenazó con emprender una huelga de hambre ante el retraso en la tramitación de la Ley de Identidad de Género). En octubre de 2022 su decisión de darse de baja del PSOE por la tramitación de la conocida como “Ley Trans” (Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI) sacudió la política nacional y evidenció las maniobras de obstaculización del sector transfóbico en este partido.

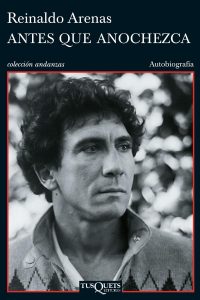

Reinaldo Arenas

La biografía de Reinaldo Arenas (1943-1990) ha sido un tema siempre importante al momento de la lectura de sus textos, y no es para menos: su situación política y su homosexualidad le colocaron en un complejo y doloroso sitio durante la dictadura castrista en Cuba. Nacido en el seno de una familia provinciana humilde, el autor siempre poseyó una imaginación desbordada que se remonta a su infancia en el campo cubano, junto con toda la red mítica y simbólica tejida en torno a este espacio. Esta inmensa imaginación y ardor creativo le generaron una de las herramientas más estupendas para oponerse y sobrevivir al sistema comunista de su país: la libertad y la resiliencia le llegaron mediante la escritura y la sexualidad. De este modo, el cuerpo y la literatura son un binomio entusiasta que se reiteran en la obra de Arenas; paradójicamente, estos dos ámbitos fueron los que le generaron una horrorosa persecución por parte del apartado de poder castrista, del que pudo escapar, junto con otros miles de exiliados, durante el famoso éxodo de Mariel acecido en 1980. Aunque, en palabras del propio Arenas, la salida de Cuba no fue un gozo de libertad, sino una etapa compleja en donde se mezclaba la añoranza de la tierra natal, junto con la lucha política, la enfermedad y la soledad, tal como relata en su famosa autobiografía Antes que anochezca (1992).

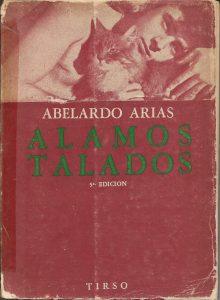

Abelardo Arias

Aunque nacido en Córdoba, Abelardo Arias (1918-1991) prefería señalar la ciudad de San Rafael (Mendoza) como su lugar de nacimiento. Durante la infancia, la familia se trasladó a los distintos destinos a los que era asignado su padre, militar de carrera. Tras el fallecimiento de este, en 1918, Arias residió en la provincia de Mendoza. A los 27 años se radicó en Buenos Aires, donde comenzó la carrera de Derecho, posteriormente abandonada. Además de sus labores como periodista en diferentes medios, Arias estuvo al frente, entre 1956 y 1965, de la editorial Tirso, que codirigió con el escritor Renato Pellegrini y el artista plástico Anteo “Dante” Savi, su compañero sentimental. Dicha editorial fue la primera de Latinoamérica orientada a la difusión de literatura de temática homoerótica, especialmente francesa, de autores como Roger Peyrefitte, André Gide, Henry de Montherlant, Julien Green y Marcel Jouhandeau, entre otros. En ella también se dieron a conocer títulos de narradores y poetas argentinos. El volumen Teatro (1957), de Juan Arias, hermano de Abelardo, incluye una obra titulada Ser un hombre como tú cuyo argumento (la tensa relación de dos hermanos a causa de la homosexualidad de uno de ellos en el seno de una familia tradicional de San Rafael) hace pensar en posibles resonancias autobiográficas.

Farah Azcona Cubas

Farah (Santa Cruz de Tenerife, 1966) pertenece a ese grupo de personas que han hecho de su existencia y de sus posiciones político-culturales un ejercicio de agitación pública ya sea desde sus colaboraciones periodísticas, su trabajo teatral y literario, ya sea desde los nuevos escenarios que plantean las redes sociales. Lo biográfico atraviesa gran parte de esa producción: algunas veces desde la imaginación narrativa (Farah y los clones [2012] con el nombre Jesús Azcona Cubas); otras entreverada con la divulgación y comentario en su blog (Farahylosclones), iniciado en el año 2007 y activo actualmente; otras en su labor como articulista en las recopilaciones Encajes (2006) y Marfea (2007); o como parte del archivo de memoria histórica de las disidencias sexogenéricas en Canarias en Teoría Marica. Homenaje a Paco Vidarte (2011), Vidas cruzadas (2022) o Las locas en el archivo (2023). Además, también ha compaginado esta labor de escritura con su faceta de acuarelista y autora de collages.

La Bella Otero

Las páginas publicadas por el Dr. Francisco de Veyga en el año 1903 con el título “La inversión sexual adquirida. Tipo profesional: un invertido comerciante”, en los Archivos de Psiquiatría y Criminología Aplicadas a las Ciencias Afines…, han sido revisadas por la crítica durante las últimas décadas como uno de los documentos más singulares que poseemos en torno a la configuración de las identidades “homosexuales” y “trans” en el Buenos Aires de finales del siglo XIX y principios del XX. Entre los testimonios recopilados nos topamos con el de “La Bella Otero” (¿Cádiz, 1880? – ¿Buenos Aires, d. 1915?). De hecho, según afirmaba Osvaldo Bazán (2006: 108) en su Historia de la homosexualidad en la Argentina, esta revista, editada entre 1902 y 1913, debiera considerarse “el mejor registro que nos ha quedado de la vida marica a principios de siglo”, pues por sus páginas transitan muy diversas personas que informaron al Dr. De Veyga, profesor de Medicina Legal, sobre sus peripecias vitales y eróticas en los márgenes sociales y sexuales: “Aurora”, “Aída”, “Rosita de la Plata”, “Manón” y “La Bella Otero” se cuentan entre ellas. Justamente, el artículo al que aludo alberga un breve documento, calificado como autobiográfico, de quien es presentado como “Luis D.” / “La Bella Otero” y que refleja, de manera solo hasta cierto extremo insólita, parte de un universo del que disponemos de escasos testimonios en primera persona.

Juan Bernier

Juan Bernier Duque (1911-1989), hijo de familia de pequeños propietarios, pasó sus primeros nueve años en La Carlota en un ambiente acomodado, según nos narra en sus recuerdos de los años 1918-1919. En 1920 se trasladaron a Córdoba capital por razones de trabajo de su padre. En esta ciudad, a la que estará ligado toda su vida, fue creciendo su interés por la arqueología y el patrimonio, expresado en sus notas diarísticas por el asombro y la fascinación hacia la arquitectura religiosa y los rincones singulares que va descubriendo en su deambular adolescente. También se inició durante esos años su vocación de flâneur y la creciente curiosidad por la vida nocturna que será esencial para entender su sensibilidad transgresora. Simultanea sus estudios de Derecho y Magisterio en Sevilla.

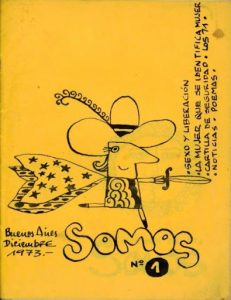

Dante Bertini

Bajo el seudónimo “Maxo”, el dibujante e ilustrador Dante Bertini (Buenos Aires, 1945-2025) colaboró entre 1973 y 1974 en el boletín clandestino Somos, del Frente de Liberación Homosexual argentino, realizando tapas, dibujos y artículos. Esta revista fue una de las pioneras en el mundo de la prensa liberacionista homosexual en castellano. A pesar de esto, ubicar a Bertini fue una tarea ardua: Maxo aparecía como una figura clave pero borrosa para la mayoría de sus compañeros del FLH. Finalmente, el investigador Juan Quiroz logró ubicar al artista en Barcelona y le entrevistó en 2017 para el blog de archivos queer Moléculas Malucas. En este diálogo, Bertini habló por primera vez de su vida, de su trabajo en Somos y de la persecución a los homosexuales entre las décadas de los sesenta y ochenta.

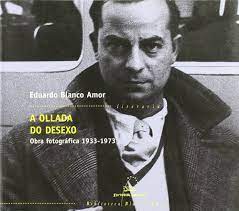

Eduardo Blanco Amor

Eduardo Blanco Amor (Ourense 1897-Vigo 1979) está considerado uno de los escritores más importantes del canon literario en lengua gallega. A esmorga (1959), su conocida novela, adaptada al cine y al teatro en varias ocasiones, está considerada una de las obras más importantes del siglo XX gallego. En 1919 emigró a Argentina, donde desarrolló una importante labor intelectual. Ejerció a lo largo de su vida de periodista, profesor, conferenciante e incansable fotógrafo. Tuvo un contacto importante con la vanguardista Generación del 27, entablando una intensa amistad con García Lorca en los últimos años de su vida, antes de ser asesinado. Realizó innumerables viajes y tuvo una vida itinerante; con 68 años, volvió a su Galicia natal. Su homosexualidad, tanto en su obra como en su vida, le causó problemas con la censura y el desprecio de muchos de sus compañeros de generación. La presente ficha se concentra en su creación fotográfica.