Gregorio Prieto

La figura de Gregorio Prieto (Valdepeñas, Ciudad Real, 1897-1992), conocido y etiquetado durante mucho tiempo como “el pintor de la Generación del 27”, ha sido reactivada y revalorizada en las últimas décadas, entre otras razones gracias a la recuperación de su obra fotográfica realizada durante su pensionado en la Academia de España en Roma entre los años 1928-1932. Durante ese periodo, asistido técnicamente por Eduardo Chicharro -también becado en la Academia-, se hizo retratar en estudiadas poses cargadas de sensualidad y homerotismo en las que se combinaba una extasiada admiración por la Antigüedad clásica con la asimilación de la vanguardia europea, en especial de la poética surrealista de la que se había empapado en París.

Manuel Puig

En pleno corazón de la Pampa, a más de mil kilómetros de la capital, General Villegas se presentaba ante Juan Manuel Puig Delledonne (General Villegas, Argentina, 1932-Cuernavaca, México, 1990), según relató en 1977 a Joaquín Soler Serrano en una entrevista para el programa televisivo español A fondo, como “la vigencia total del machismo” (7:40). La masculinidad a emular en la sociedad en que había nacido, la cual implicaba el uso de la fuerza y del poder, chocaba irremediablemente con la sensibilidad y falta de agresividad que le caracterizaban. Incapaz de ingresar en el mundo masculino que le ofrecía la figura paterna, se sumía en el cosmos alternativo que le brindaba el cinematógrafo local al que acudía a diario con su madre: “Papá quería que entrara en su mundo, es decir, que aceptara jugar con otros chicos, que aprendiera a andar en bicicleta… Eso me creaba un gran conflicto. Mis recuerdos más lejanos están ligados a las sensaciones de un grandísimo malestar ante la gente y de una enorme placidez durante las funciones de cine donde yo no era más que una mirada. Y eso mamá lo comprendía” (Romero, 2006: 60).

Ferran Pujol

Conocido como uno de los primeros activistas contra el VIH/sida en España, Ferran Pujol Roca (Reus, 1959) descubrió en la adolescencia su homosexualidad, pero no le resultó nada fácil asumirla en una ciudad pequeña hacia el final de la dictadura franquista: “Ser gai als anys setanta a Reus no era gens fàcil. Em va costar acceptar-me tal com soc, sobretot perquè la resta m’anava en contra. Com podia estar bé amb mi mateix si el meu entorn més pròxim no tan sols no acceptava la meva homosexualitat sinó que la combatia?” [“Ser gay en los años setenta en Reus no era nada fácil. Me costó aceptarme tal como soy, sobre todo porque todo lo demás me iba en contra. ¿Cómo podría estar bien conmigo mismo si mi entorno más próximo no solo no aceptaba mi homosexualidad sino que la combatía?”] (Soler, 2014: 107).

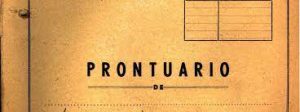

Emilia Quiroga

En 1931, una persona fue detenida por la policía de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, por vestir como mujer. Sometida a interrogatorio el 26 de octubre, Emilia Quiroga (Rosario, 1910-¿?) declaró: “PREGUNTADA: para que diga cuál es su sexo y cuál es su medio de vida. CONTESTÓ: que es varón y que no trabaja desde hace seis meses que vive en concubinato con el referido Guirin, pues se ocupa de sus quehaceres domésticos, lavar, planchar y atender a un hijito menor de su marido”. Explicó que su marido trabajaba en la construcción para mantenerla a ella y al hijo que ella estaba criando como si fuese suyo. En todo el expediente el papel aparece deteriorado y roto. A pesar de estos daños, muestra cómo Emilia asumió el rol de madre del hijo de su pareja, a pesar de que el Estado y la policía pretendían clasificarla como un hombre. Podemos inferir un cierto conflicto entre Emilia y su familia, que se refleja en un cambio de estatus de clase. Mientras que en cierto momento Emilia enviaba cartas a sus amantes —incluidas en el prontuario— a través del “mucamo” de su familia, más tarde fue apodada “ciruja”, un término que implica la ausencia de domicilio estable y/o recursos económicos.

Rampova

Un día infausto de abril de 1971 marcaría el resto de la vida de quien todavía no se hacía llamar a sí mismo/a Rampova, sino Francesc Oliver (1955-2021). Con catorce años fue detenido por los carabineros del puerto de Valencia, su ciudad natal, cuando se aprestaba a mantener actos sexuales con un camionero en la playa de la Malvarrosa. Aunque ya existía la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, el reglamento no se había aprobado todavía, con lo que se le aplicó como castigo la Ley de Vagos y Maleantes. Por otro lado, el código penal de 1944, vigente entonces, contemplaba la figura de escándalo público, verdadero cajón de sastre que incluía los atentados contra el pudor y la decencia. Rampova entró en la cárcel Modelo de Valencia en la primavera de 1971. Allí sería vejado y violado en numerosas ocasiones.

Álvaro Retana

El estudio de la producción literaria y artística de Álvaro Retana (1890-1970) ha sido escaso hasta principios del siglo XXI. Las razones que han podido propiciar este olvido obedecen al menos a tres factores: en primer lugar, a su creatividad poliédrica, pues, además de novelista, Retana fue escenógrafo, diseñador de vestuarios teatrales, ilustrador, músico, letrista y cronista de la farándula española antes de la Guerra Civil, circunstancia que ha favorecido una cierta desubicación académica entre quienes no practican la interdisciplinariedad. En segundo lugar, su obra se mueve en territorios de una cultura popular que, hasta fechas recientes, ha merecido escaso respeto: así, Retana se consagró al cuplé y su narrativa se amoldó con frecuencia al odre de la novela erótica (o “galante”); ambos fueron géneros, musical y literariamente hablando, ampliamente denostados por las élites. La tercera razón que explicaría ese ostracismo sería su sexualidad heterodoxa, condenada tras la Guerra Civil española, como certifican los títulos de unas ficciones de muy considerable difusión: Las “locas” de postín (1919), Los ambiguos (1922), El crepúsculo de las diosas (1922), A Sodoma en tren botijo (1933),…

Oswaldo Reynoso

El tema de la juventud o adolescencia en la literatura peruana ha sido una constante que permite a los lectores adentrase en la configuración de un sujeto que se encuentra en su etapa de formación. Y, en este sentido, la obra de Oswaldo Reynoso (1931-2016) ha sido una de las más prolíficas, puesto que aborda constantemente el paso de la adolescencia a la vida adulta desde la perspectiva de la conformación del deseo y la masculinidad. Sin duda, su libro más conocido es el volumen de cuentos Los inocentes (1961), en el cual el autor se adentra en las vicisitudes de los jóvenes de las barriadas limeñas, especialmente en el ámbito de sus inquietudes sexuales y los diversos retos que una masculinidad hegemónica les impone.

Antonio Roig Roselló

Si bien Todos los parques no son un paraíso, la novela autobiográfica de Antonio Roig (1939-), obtuvo un éxito sin paliativos en el momento de su publicación, el libro ha caído, en los últimos años, en un olvido considerable. Subtitulada, para alejar cualquier tipo de dudas, Memorias de un sacerdote, fue finalista del Premio Planeta en 1977 y su contenido generó un escándalo monumental, que culminó con la expulsión de Roig de la orden de los Carmelitas Descalzos. Esta novela forma parte de una trilogía de alto contenido autobiográfico que Roig completó en los años subsiguientes con Variaciones sobre un tema de Orestes (1978) y Vidente en rebeldía: un proceso en la Iglesia (1979). Sin embargo, es en Todos los parques no son un paraíso donde Roig consigue alcanzar un mayor grado de notoriedad: se trata, a fin de cuentas, de un texto pionero que nos da acceso, con una audacia inusual para la época, a una panorámica compleja de las subjetividades subalternas.

Juan José Sebreli

Notable figura del ámbito intelectual argentino desde la década de 1950, Juan José Sebreli (1931-2024) fue autor de importantes ensayos en el campo de la sociología, la filosofía y la crítica literaria, entre los cuales pueden mencionarse Buenos Aires, vida cotidiana y alienación (1964), Los deseos imaginarios del peronismo (1983) y Escritos sobre escritos, ciudades bajo ciudades (1997). Este último incluye su influyente “Historia secreta de los homosexuales en Buenos Aires”, una aproximación pionera a la historia de la homosexualidad en Argentina. Entre 1949 y 1951, Sebreli, junto con otros jóvenes universitarios, editó la revista Existencia, en la cual dio a conocer el artículo “El sentido del ser a través de Oscar Wilde” (1950), una defensa audaz de la homosexualidad como “elección”, en la estela del existencialismo. Fue colaborador de las revistas Sur y Contorno. En 1971, se contó entre los fundadores del Frente de Liberación Homosexual, del que se desvinculó muy pronto, debido a su aversión por las políticas identitarias.

Vanessa Show

Vanessa Show (1953-2023) nació en el seno de una familia de muy buena posición económica de la provincia de Santiago del Estero, perteneciente a una región —Norte Grande Argentino— marcada por altos índices de pobreza, y de donde procederán numerosas travestis y trans de generaciones posteriores. La tensa relación con su padre —al que describe como “golpeador” y “misógino” (Show, 2012: 9)— propició un temprano alejamiento de la casa familiar: a los 15 años, Show se trasladó a Buenos Aires, donde desempeñó diversos oficios hasta que inició su carrera como bailarín en espectáculos revisteriles de importantes teatros porteños, como el Maipo o El Nacional.